Der Artikel erschien zuerst am 17. Juli 2025, zuletzt aktualisiert am 26. August 2025

Mehr als eine Million Geflüchtete kamen zwischen 2015 und 2016 nach Deutschland. Am 31. August 2015 sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Sommerpressekonferenz über die langfristigen Herausforderungen, die mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen einhergingen: eine menschenwürdige Unterbringung, Integration in Arbeit, Schule und Gesellschaft – und äußerte dabei ihren berühmt gewordenen Satz: "Wir schaffen das." Was wurde seitdem geschafft? Zehn Jahre später gibt der Mediendienst einen Überblick mit den wichtigsten Zahlen und Fakten. Einige Ergebnisse:

-

Sehr viele Geflüchtete arbeiten . Die Integration am Arbeitsmarkt verlief schneller als bei früheren Fluchtbewegungen – wie etwa zu Zeiten des Balkan-Kriegs.

-

Geflüchtete Frauen arbeiten immer noch deutlich seltener als Männer .

-

Schulen haben innerhalb von 2 Jahren rund eine Viertelmillion geflüchtete Schüler aufgenommen .

-

Geflüchtete Schüler sind nach wie vor mit großen Herausforderungen konfrontiert – etwa wegen des schlechten Lernumfelds in Gemeinschaftsunterkünften.

-

Viele Geflüchtete, die 2015-2016 eingereist sind, mussten fast ein Jahrzehnt in Flüchtlingsunterkünften leben – unter anderem wegen der 2016 eingeführten Mobilitäts-Einschränkungen.

Klicken Sie auf den Titel, um das entsprechende Kapitel zu lesen.

1. Arbeitsmarkt

1.1 Wie viele Flüchtlinge haben eine Arbeit?

1.2 Wie viele Flüchtlinge beziehen Sozialleistungen?

1.3 In welchen Jobs arbeiten Geflüchtete?

1.4 Geflüchtete Frauen am Arbeitsmarkt

2. Schule

2.1 Geflüchtete Schüler

2.2 Integration an Schulen

2.3 Abschlüsse von geflüchteten Schülern

3. Wohnen

3.1 Wo wohnen Geflüchtete?

3.2 Die Auszugskrise

3.3 Wohnsituation von Ukrainern

1. Arbeitsmarkt

1.1 Wie viele Flüchtlinge haben eine Arbeit?

Besonders die Frage, wie viele Geflüchtete einen Job gefunden haben, ist immer wieder Thema in Integrationsdebatten. Zehn Jahre nach dem Flüchtlingssommer 2015 kann hier ein eher positives Fazit gezogen werden. Die Arbeitsmarktintegration lief schneller als bei früheren Fluchtbewegungen, so Fachleute.

-

Anstieg der Beschäftigtenzahlen : Ende 2014 – bevor viele Geflüchtete nach Deutschland kamen – waren rund 70.000 Personen aus "Asylherkunftsländern " sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt. Inzwischen sind es mit 731.800 Personen mehr als zehn Mal so viele. Quelle

-

Rund zwei Drittel (64 Prozent) der Geflüchteten im Erwerbsalter, die 2015 kamen, haben eine bezahlte Beschäftigung , davon 90 Prozent sozialversicherungspflichtig, so ein aktueller Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (Gesamtbevölkerung: 70 Prozent). Ihre Beschäftigung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Quelle

-

Ein Großteil der erwerbsfähigen geflüchteten Männer arbeitet (2024: 76 Prozent). Aber: Bei Frauen ist die Quote deutlich niedriger (35 Prozent) (zum Thema geflüchtete Frauen auf dem Arbeitsmarkt siehe unten)

Die Beschäftigungsquoten von Personen aus Asylherkunftsländern sind stark gestiegen: Von 14,6 Prozent (Mitte 2016) auf aktuell 45,9 Prozent (Ende 2024). Für die Geflüchteten von 2015 liegen die Quoten höher, bei inzwischen 64 Prozent (siehe blaue Infobox). Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung liegt die Quote bei 70 Prozent.

Was sagt die Beschäftigungsquote?

Die Gesamt-Beschäftigungsquote aller Personen aus Asylländern liegen niedriger (45,9 Prozent) als die der Geflüchteten von 2015 (64 Prozent), weil in den Gesamt-Quoten alle Geflüchteten enthalten sind, auch die, die nach 2015 gekommen sind. Die später Gekommenen "drücken" die Quoten, weil sie neu am Arbeitsmarkt ankommen und häufig noch keinen Job haben. Zum Vergleich: Bei EU-Ausländern liegt die Beschäftigungsquote bei 62 Prozent, in der Gesamtbevölkerung bei 70 Prozent.

Die Arbeitslosenquote von Personen aus Asylherkunftsländern ist deutlich gesunken: von 52 Prozent (Mitte 2016) auf 28,3 Prozent Ende 2024 (Gesamtbevölkerung: 7 Prozent). Insgesamt waren Ende 2024 287.300 Personen aus Asylländern arbeitslos.

1.2 Wie viele Flüchtlinge beziehen Sozialleistungen?

Viele Geflüchtete erhalten Sozialleistungen : Der Anteil von Leistungsberechtigten (SGB-II-Quote ) lag Ende 2024 bei 43,8 Prozent. Insgesamt waren das Ende 2024 rund 930.000 Personen (932.170). Viele von ihnen gehen noch zur Schule oder müssen Kinder betreuen und können deshalb nicht arbeiten. Bei den Geflüchteten im Erwerbsalter, die seit 2015 gekommen sind, sind es weniger (34 Prozent).

Laut einem IAB-Bericht dauert es bei den Geflüchteten von 2015 etwa acht Jahre, bis sie ähnlich gut am Arbeitsmarkt angekommen sind wie andere Migranten.

Eingebürgerte in Beschäftigung

Vermutlich dürften die Beschäftigungs-Zahlen unter den Geflüchteten von 2015 etwas höher liegen. Sobald syrische Geflüchtete die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, werden sie als Deutsche gezählt und fallen aus der Job-Statistik für Asylländer heraus. Das gilt oft für besonders gut integrierte Personen (z.B. 2023: 161.000 Syrerinnen und Syrer). Das Gleiche gilt für die Arbeitslosenstatistik.

1.3 In welchen Jobs arbeiten Geflüchtete?

Die Mehrheit der beschäftigten Geflüchteten von 2015, rund 85 Prozent, arbeitet in sozialversicherungspflichtigen Jobs, davon 76 Prozent in Vollzeit.

Die wichtigsten Bereiche:

-

Viele als Fachkraft, viele als Helfer: Die Mehrheit der Personen aus "Asylherkunftsländern " arbeitet inzwischen in Fachkraft-Tätigkeiten oder darüber. Im Vergleich zur restlichen Bevölkerung arbeiten aber auch verhältnismäßig viele in Helferberufen (46,9 Prozent).

-

Geflüchtete arbeiten am häufigsten in den Bereichen: Verkehr, Logistik, Lebensmittelherstellung, Reinigung, aber auch im Tourismus, in Maschinenberufen und im Bau.

Insgesamt schnellere Integration: Die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten ist insgesamt etwas schneller als in bei früheren Fluchtbewegungen nach Deutschland z.B. während der Kriege auf dem Westbalkan in den 1990er Jahren.

Statement von Prof. Dr. Yuliya Kosyakova , Arbeitsmarktforscherin am Institut IAB, Webseite"Die Arbeitsmarktintegration der seit 2015 zugezogenen Geflüchteten verläuft etwas schneller als bei früheren Fluchtbewegungen. Sieben Jahre nach ihrer Ankunft waren 63 Prozent erwerbstätig – ein klarer Integrationsfortschritt, der auf das Zusammenspiel von Verwaltung, Unternehmen und dem Engagement der Geflüchteten selbst zurückgeht.

Bis Mitte 2025 dürfte die Erwerbstätigenquote weiter gestiegen sein. Gleichzeitig ist die Erwerbsbeteiligung geflüchteter Frauen nach wie vor deutlich geringer. Hier besteht langfristig noch erhebliches Potenzial."

1.4 Geflüchtete Frauen am Arbeitsmarkt

Geflüchtete Frauen, die 2015 gekommen sind, haben deutlich seltener einen Job als die geflüchteten Männer (35 zu 76 Prozent), so ein aktueller IAB-Bericht . Auch wenn Geflüchtete länger als andere Migrant*innen brauchen, um einen Job zu finden, bleibt auch später die Arbeitsmarktbeteiligung unter geflüchteten Frauen niedrig. Die IAB-BAMF-SOEP-Befragung die 2013 oder später nach Deutschland geflüchtete Personen seit 2016 jährlich befragt, zeigt: 8 Jahre nach Zuzug arbeiten 86 Prozent der Geflüchteten Männer, unter Frauen sind es 33 Prozent. Das hat drei Hauptgründe:

-

Kinderbetreuung : Geflüchtete Frauen übernehmen häufiger Hausarbeit und die Betreuung der Kinder. Sie leben doppelt so häufig (76 Prozent) mit Kindern im Haushalt wie geflüchtete Männer (38 Prozent). Sechs Jahre und mehr nach ihrer Ankunft arbeiten 22 Prozent der Frauen, die mit Partner und Kindern leben. Haben sie kein Partner und keine Kinder, arbeiten sie doppelt so häufig (43 Prozent).

-

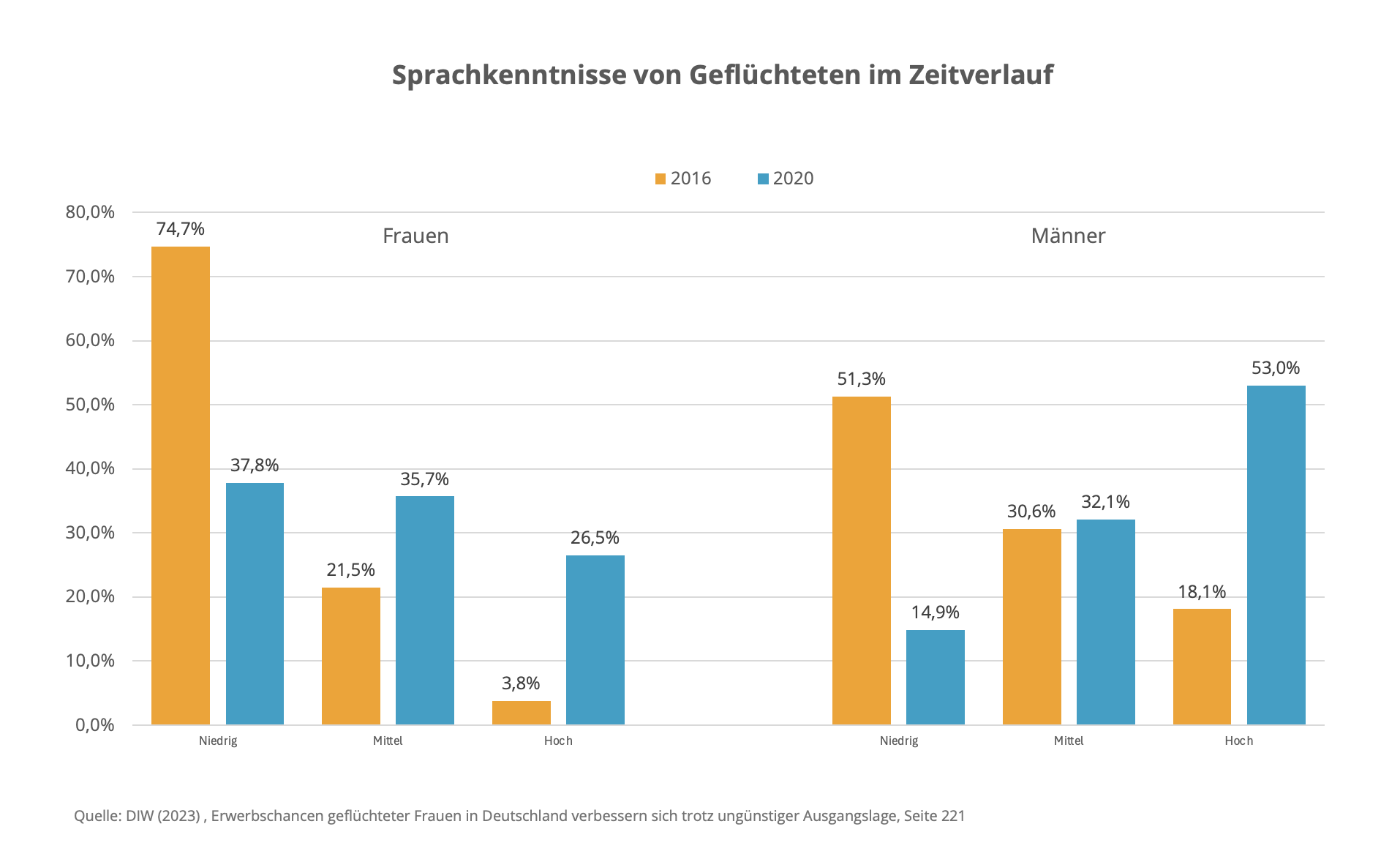

Sprachkenntnisse : Auch wenn sie ihre Deutschkenntnisse zwischen 2016 und 2020 deutlich verbessert haben (siehe Grafik), weisen Frauen mit Fluchtgeschichte deutlich niedrigere Sprachkenntnisse auf als Männer: So zeigen IAB-BAMF-SOEP-Auswertungen, dass 2020 etwa 53 Prozent der Männer, aber nur 26 Prozent der Frauen ein hohes Sprachniveau hatten. Frauen können wegen der Kinderbetreuung seltener an Sprach- und Integrationskursen teilnehmen, an vielen Orten fehlen spezifische Angebote.

-

Bildungsstand und Berufserfahrung : Geflüchtete Frauen bringen seltener Berufserfahrung mit. In einer Studie des DIW gaben 33 Prozent der geflüchteten Frauen 2020 an, Berufserfahrung zu haben, bei Männern waren es 80 Prozent. Zudem kommen geflüchtete Frauen mit Berufserfahrung häufig aus Berufen, die in Deutschland hohe Zugangshürden haben, wie bei Lehrer*innen. Außerdem haben Frauen mit Fluchtgeschichte durchschnittlich einen geringen Bildungsstand: 2020 hatte fast die Hälfte keinen Bildungsabschluss und weitere 20 Prozent ein Äquivalent zum deutschen Real- oder Hauptschulabschluss. Knapp drei Prozent hatten einen Bildungsabschluss, der einer Berufsausbildung entspricht.

2. Schule

2.1 Geflüchtete Schüler

Unter den Geflüchteten, die 2015/2016 nach Deutschland kamen, waren rund ein Viertel Kinder und Jugendliche – insgesamt stieg die Zahl der minderjährigen Schutzsuchenden zwischen 2015 und 2016 um mehr als 250.000 Personen. Das zeigte sich bald an Schulen:

-

2014 waren an allgemeinbildenden Schulen rund 34.000 Schüler*innen aus den wichtigsten Asylherkunftsstaaten . 2016 waren es 187.000, 2017 bereits 230.000. Ihr Anteil an allen Schülern stieg von 2014 auf 2017 von 0,4 auf 2,8 Prozent.

-

Die Zusammensetzung der Schüler*innen änderte sich deutlich: Unter ausländischen Schüler stieg der Anteil von Geflüchteten von rund 6 auf 27 Prozent. Die meisten kamen aus Syrien.

Einen ähnlich hohen Anstieg der Schülerzahl gab es 2022/2023, als Schulen erneut über 200.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufnahmen. Mit ihnen liegt der Anteil von Geflüchteten an allen ausländischen Schüler*innen mittlerweile bei rund 43 Prozent.

2.2 Integration an Schulen

Die schnelle Aufnahme vieler geflüchteter Schüler ohne Deutschkenntnisse stellte Schulen vor große Herausforderungen: Viele richteten sogenannte Willkommens- oder Vorbereitungsklassen ein, in denen die Geflüchteten getrennt von anderen Kindern zunächst Deutsch lernen sollten. An diesem Ansatz gab es viel Kritik – der Unterricht erfolge oft konzeptlos ohne Lehrplan und verhindere die Integration der neu zugewanderten Kinder. Eine Studie zeigte 2022, dass Schüler besser abschneiden, wenn sie in der Regelklasse unterrichtet werden, vor allem in Mathematik und Deutsch.

Einige Bundesländer sind auf die Kritik eingegangen und verfolgen mittlerweile ein anderes Konzept und unterrichten die Schüler in Regelklassen mit separater Deutschförderung. Das zeigte sich unter anderem bei ukrainischen Schülern. Dennoch war es auch hier herausfordernd, so viele Schüler in so kurzer Zeit aufzunehmen. Es fehlen Personal und Klassenräumen ; und noch immer sind viele Lehrkräfte nicht auf den Umgang mit nicht-deutschsprachigen Kindern vorbereitet.

2.3 Abschlüsse von geflüchteten Schülern

Zur Frage, welche Abschlüsse die Schüler*innen erreicht haben, die 2015/2016 ins Schulsystem gekommen sind, liegen keine Daten vor. Mehrere Studien zeigen:

Geflüchtete Schüler besuchen oft Klassen, die ihrem Alter nicht entsprechen . Gerade bei älteren Schülern fällt die Integration schwer: sie besuchen länger die Grundschule, häufiger die Berufs- oder Förderschulen und verlassen die Schule öfter ohne Abschluss als andere Schüler.

Unter Kindern mit Migrationshintergrund liegen Schwierigkeiten im Bildungssystem meist am sozio-ökonomischen Hintergrund der Familie. Bei Flüchtlingskindern hingegen sind die Gründe Sprachbarrieren , der Bruch in der Bildungsbiografie und das schwierige Lernumfeld in Unterkünften . Im Durchschnitt haben geflüchtete Jugendliche während und nach der Flucht über ein Jahr keine Schule besucht.

Eine Befragung von 2017 unter geflüchteten Kindern und Jugendlichen zeigte eine insgesamt hohe Lebenszufriedenheit, ähnlich wie bei deutschen Kindern. Drei Viertel verbrachten ihre Freizeit mit deutschen Kindern. 86 Prozent schätzten ihre Deutschkenntnisse als gut oder sehr gut ein. Das zeigt auch eine weitere Langzeitbefragung 2018, die aber auch ergab, dass dies nicht bei vertieften Sprachkenntnissen (einer Fernsehsendung folgen, ein Buch lesen) der Fall ist. Die Sprachförderung müsse deshalb deutlich ausgebaut werden, so das Fazit der Autor*innen der Studie.

Prof. Dr. Mona Massumi , FH Münster, forscht unter anderem zu Geflüchteten und Neuzugewanderten im Schulsystem. Zum Thema verfasste sie ihre Promotion. Webseite

"Grundsätzlich positiv ist, dass seit 2015 darüber gesprochen wird, wie geflüchtete Kinder und Jugendliche an Schulen aufgenommen werden können, vorher war das kaum Thema. Es gibt in allen Bundesländern mittlerweile Strukturen, die erkennen, wie schulpflichtige geflüchtete Kinder und Jugendliche in die Schulen vermittelt werden. Aber noch immer können viele geflüchtete Minderjährige nach ihrer Ankunft monatelang keine Schule besuchen, weil sie in vielen Bundesländern nicht von Anfang an schulpflichtig sind oder weil Schulplätze fehlen – das wurde nochmal bei Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine deutlich.

Geflüchtete Schülerinnen und Schüler gehen zu oft im Schulsystem unter. Grundsätzliche Probleme, wie fehlendes Personal oder fehlende Schulplätze, werden in Debatten häufig auf Neuzugewanderte bezogen. Gleichzeitig wird nicht auf ihre individuellen Bedarfe – fachlich, sprachlich oder persönlich – eingegangen. Das Bildungssystem muss es schaffen, die Kinder und Jugendlichen aufzufangen. Dazu gehört unter anderem auch, angehende Lehrkräfte besser vorzubereiten."

3. Wohnen

3.1 Wo wohnen Geflüchtete?

Für Geflüchtete gelten besondere Regeln bei der Wahl des Wohnorts. Diese Regeln haben die Wohnsituation von Geflüchteten seit 2015 stark geprägt.

Verteilung und (Erst)Aufnahme

Nach Ankunft und Registrierung werden Geflüchtete in der Regel nach dem "EASY"-Quotensystem (Erstverteilung Asylbegehrende) in ganz Deutschland verteilt. Die Aufnahmequote richtet sich nach dem "Königsteiner Schlüssel", basierend auf Steueraufkommen und Bevölkerungszahl der Länder. Asylsuchende werden in der Regel zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Dort müssen sie bis zum Ende ihres Asylverfahrens bleiben – längstens allerdings 18 Monate (mit Ausnahmen). In den Flächenländern werden Asylsuchende anschließend auf die Stadt- und Landkreise entsprechend der Bevölkerungszahl verteilt und kommen dort in einer Gemeinschaftunterkunft oder in einer Wohnung unter. Die Stadt- und Landkreise sind dann für die Unterbringung zuständig.

Zu Zeiten von hohen Zuzügen steigt die Zahl der Geflüchtete in Aufnahmeeinrichtungen und in Gemeinschaftsunterkünften . 2015 – und wieder 2023 – war die größte Gruppe unter den Empfängern von Asylbewerberleistungen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Tendenziell wohnen aber die meisten von ihnen in dezentralen Unterbringungen wie Wohnungen und kleineren Wohneinheiten.

Privat angemietete oder kommunale Wohnungen sind die Unterbringungsformen, die Kommunen am meisten nutzen – wie mehrere Befragungen im Zeitraum 2023-2024 gezeigt haben. Eine Unterbringung in einer Wohnung bedeutet nicht immer, dass diese auch wie eine private Wohnung genutzt werden kann: Es ist möglich, dass mehrere Familien sich eine Wohnung teilen müssen.

Zusätzliche Aufnahmekapazitäten, die 2015-2016 von Ländern und Kommunen geschaffen wurden, wurden weitestgehend in den folgenden Jahren wieder abgebaut. Zahlreiche, vor allem angemietete, Unterkünfte wurden wieder zurückgegeben. Denn eine Kostenerstattung war nur möglich, wenn sie auch belegt waren.

Residenzpflicht / Wohnsitzauflage

Solange sie in einer Aufnahmeeinrichtung leben, dürfen Asylbewerber nicht ohne Genehmigung den Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde verlassen (sogenannte Residenzpflicht). Für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten gilt die Residenzpflicht bis zum Ende des Asylverfahrens. Für anerkannte Flüchtlinge gilt seit 2016 eine Wohnsitzauflage: Sie müssen bis zu drei Jahre lang in dem Bundesland wohnen bleiben, in dem ihr Asylverfahren durchgeführt wurde, sofern sie nicht einen Job oder Ausbildungsplatz nachweisen können. Einschränkungen der Mobilität haben laut Studien zu einer schwierigeren Integration der Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt geführt.

3.2 Die Auszugskrise

Zahlreiche Kommunen berichten von erheblichen Problemen beim Auszug aus Flüchtlingsunterkünften. Spätestens nach ihrer Anerkennung dürfen Geflüchtete eine private Wohnung beziehen. Doch die wenigsten können sich das direkt nach Anerkennung leisten: Etwa 17 Prozent aller Schutzsuchenden (anerkannte, abgelehnte oder Asylbewerber*innen im Verfahren), die zwischen 2013-2016 eingereist waren, wohnten 2019 noch in der Unterkunft, in der sie direkt nach der Ankunft untergebracht wurden. Und etwa ein Viertel der anerkannten Flüchtlinge lebten noch in Gemeinschaftsunterkünften – so eine Analyse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.

Diese Tendenz hat sich bis 2023 fortgesetzt, wie eine qualitative Analysem Auftrag des Mediendienstes für Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg bestätigt: Dort wurde der Anteil an Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland eingereist sind und noch in Flüchtlingsunterkünften wohnten, auf etwa 25 Prozent geschätzt. Laut einer Umfrage der Universität Hildesheim und des Mediendienstes 2024 gaben knapp 90 Prozent der Kommunen den längeren Verbleib von auszugsberechtigten Personen in der Unterbringung als Hauptproblem bei der Unterbringung an.

Als Gründe für die Auszugskrise werden vor allem der Mangel an bezahlbaren Wohnraum sowie Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt genannt. Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt ist die größte Herausforderung bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten – wie eine Befragung des DESI – Instituts für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration – zeigt.

Aus diesen Gründen sind laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) viele Geflüchtete in wirtschaftlich schwache Städte mit hoher Arbeitslosigkeit gezogen, um günstigen Wohnraum zu finden.

3.3 Wohnsituation von Ukrainern

Für Geflüchtete aus der Ukraine gelten andere Regeln: Sie konnten ab Ankunft in Deutschland ihren Wohnort frei wählen. Das hat erhebliche Vorteile: Schon im Spätsommer 2022 gaben rund drei Viertel der

Geflüchteten aus der Ukraine an, in privaten Wohnungen zu leben – 38 Prozent hatten eine Wohnung direkt nach Ankunft gefunden. Im Frühjahr 2023 erhöhte sich der Anteil auf 79 Prozent. Neben der freien Wahl des Wohnorts hat auch die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung dazu beigetragen, dass viele von ihnen in relativ kurzer Zeit Wohnungen finden konnten.

Prof. Dr. Petra Bendel / Sonja Reinhold , Institut für Politische Wissenschaft (Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration) Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg – Projekt "Mehr als vier Wände"

"Schon vor der starken Fluchtzuwanderung fehlte es an bezahlbarem Wohnraum. Es stieg in der Folge die Nachfrage insbesondere nach langfristiger Unterbringung in Wohnungen. Mit knapp 320.000 Wohneinheiten pro Jahr bleiben die prognostizierten Neubaubedarfe auch weiterhin hoch, wie das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumfragen berechnet. Gerade Geflüchtete leben aufgrund von rechtlichen Hürden (Wohnsitzauflagen), aber auch aufgrund von Diskriminierung oder Informationsdefiziten oft sehr lange in einer Gemeinschaftsunterkunft und beziehen vor allem in den ersten Jahren oft Wohnungen mit niedriger Qualität.

Die Teilhabe und die Lebensqualität von geflüchteten Menschen werden durch den Zugang zum Wohnen stark beeinflusst. Eine Sonderauswertung der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2020 durchgeführt hat, zeigte, dass zwar vielen Geflüchteten, die seit 2016 kamen, allmählich der Übergang von einer Gemeinschaftsunterkunft in eine private Wohnung oder ein Haus gelingt, dass diese jedoch oft nicht gut ausgestattet sind. In einer Befragung über die Zufriedenheit mit der Wohnsituation unter Flüchtlingen steigt diese Zufriedenheit in städtischen Räumen, sicherer Umgebung und der Ausstattung der Wohnung.

Die Tendenz geht auch bei den Flüchtlingen immer noch für eine Präferenz in städtische Ballungsgebiete, in denen auch die meisten Ukrainer*innen untergekommen sind. Der Druck wächst also hier noch. Gerade bei der Verteilung von Geflüchteten muss man also auch die Potenziale ländlicher Räume mitdenken."

Von Fabio Ghelli , Andrea Pürckhauer, E lisabeth Ott-Schmidt, Carsten Wolf