Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland sprechen mehrere Sprachen zu Hause – oder sie verwenden Deutsch in der Schule und eine andere Sprache in der Familie. Ihre Deutschkenntnisse sind sehr unterschiedlich. Wie Schulen damit umgehen und wie die Forschungslage zum Thema ist, haben die Mehrsprachigkeitsforscherinnen Galina Putjata und Melanie David-Erb von der Goethe-Universität Frankfurt am Main in einer Expertise für den Mediendienst zusammengefasst.

Wie viele Schüler in Deutschland sind mehrsprachig?

Hinweise darauf, wie viele Menschen in Deutschland mehrsprachig sind, geben die Zahlen aus dem Mikrozensus zu Personen, die selbst oder deren Eltern zugewandert sind. Viele von ihnen gebrauchen zwei oder mehr Sprachen in der Familie und im Alltag: Ein Viertel (25,2 Prozent) der deutschen Bevölkerung sind entweder selbst eingewandert oder beide Eltern sind eingewandert, von weiteren 4,8 Prozent ein Elternteil. Unter Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahre sind es deutlich mehr: je 27,9 und 12,8 Prozent.

Der Mikrozensus erhebt auch, ob in Familien Deutsch gesprochen wird oder nicht, ob neben Deutsch weitere Sprachen verwendet werden, oder welche Sprache die Familie sonst "vorrangig" spricht. Demnach sprachen 2023 unter allen Kindern zwischen 6 bis 15 Jahren rund 75 Prozent in ihren Familien ausschließlich oder vorwiegend Deutsch. Unter Kindern mit Einwanderungsgeschichte sprachen knapp drei Viertel vorwiegend eine andere Sprache. Am häufigsten sind dabei Arabisch, Kurdisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch und Ukrainisch. Die Hälfte der Familien gab jedoch an, dass sie zu Hause auch Deutsch neben den anderen Sprachen verwenden.

Teilweise wird in Schulstatistiken der Bundesländer erhoben, ob Kinder "nichtdeutscher Herkunftssprache" sind. Die Ergebnisse fallen sehr unterschiedlich aus, so waren es 2023 etwa in Berlin rund 43 Prozent, in Sachsen rund 13 Prozent.

Eine Auswertung des SOEP 2019 zeigt, dass bei Kindern mit Migrationsintergrund in rund einem Fünftel der Familien mehrere Sprachen gleichermaßen genutzt werden. Ähnlich ist es bei Kindern, die selbst zugewandert sind.

Die Daten geben keinen genauen Aufschluss darüber, wie viele Sprachen in mehrsprachigen Familien gesprochen werden oder wie die Kenntnisse in den jeweiligen Sprachen sind. Studien zeigen, dass Mehrsprachige die Sprachen unterschiedlich einsetzen – sie wechseln innerhalb eines Gesprächs zwischen ihnen, drücken manche Themen in der einen, andere in der anderen Sprache aus.

Wenn Familien vorwiegend eine andere Sprache sprechen, bedeutet das nicht, dass Familienmitglieder nicht auch Deutsch untereinander sprechen. Wie Familien mit Einwanderungsgeschichte Deutsch verwenden, unterscheidet sich stark. Vor allem in neu zugewanderten Familien wird Deutsch zunächst wenig gesprochen.

Welchen Einfluss haben die Deutschkenntnisse auf den Schulerfolg?

Einfluss auf den Bildungserfolg von Schüler*innen in Deutschland haben vor allem sozioökonomische Faktoren, wie das Bildungsniveau der Eltern. Mehrsprachigkeit in der Familie wirkt sich an sich nicht negativ auf den Bildungserfolg aus: Wenn Eltern mindestens gute Deutschkenntnisse haben, hat dies keinen Einfluss, zeigt die Auswertung des SOEP: Kinder besuchen dann genauso häufig ein Gymnasium wie Kinder ohne Migrationshintergrund.

Es hat aber einen Einfluss, wenn kaum oder wenig Deutsch zu Hause gesprochen wird – was etwa bei vielen neu zugewanderten Kindern der Fall ist. Laut IQB Bildungstrend 2022 haben Schüler*innen dann weniger Kompetenzen beim Lesen und Zuhören im Fach Deutsch. Bei Rechtschreibung – die in der Schule vermittelt wird – hat die Familiensprache hingegen keinen Einfluss. Im Fach Englisch zeigen sie sogar bessere Kompetenzen.

Wie gehen Schulen mit Mehrsprachigkeit um?

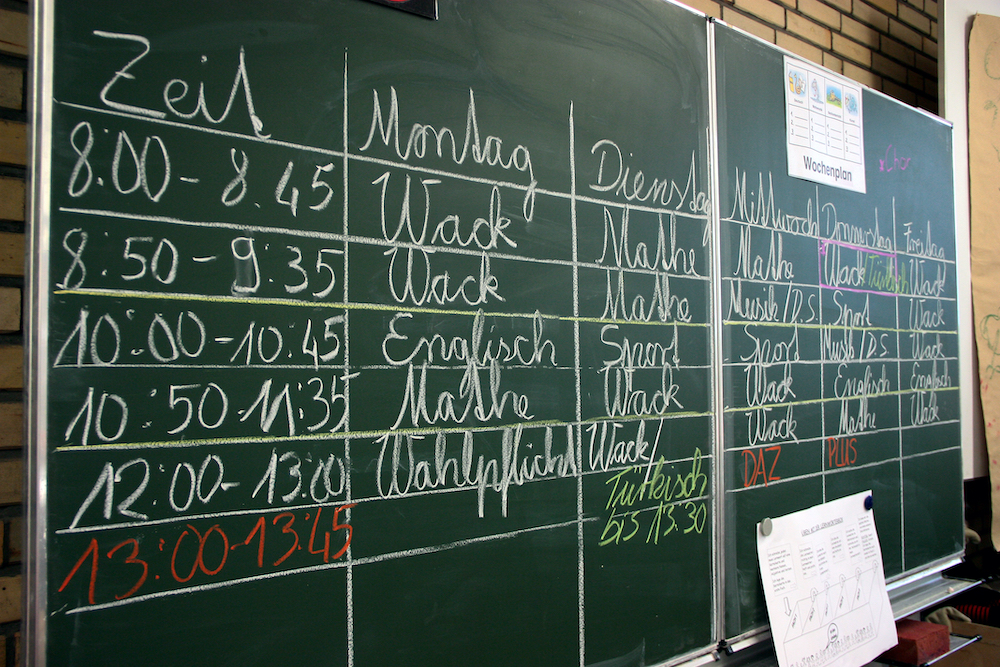

Laut der beiden Wissenschaftlerinnen ist das Schulsystem trotz der vielen mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler oft einsprachig orientiert. Das zeigt sich unter anderem in Schuleingangsuntersuchungen , die in allen Bundesländern vor der Grundschule durchgeführt werden. Es werde zwar erfasst, ob Kinder weitere Sprachen neben Deutsch sprechen, die Kenntnisse in den Sprachen würden aber nur in Ausnahmen erhoben. Dadurch würden die Sprachkenntnisse und der Lernstand von Kindern unterschätzt. Ein weiteres Beispiel ist Unterricht in den Familiensprachen, der sogenannte herkunftssprachliche Unterricht (mehr dazu hier). Oft nur ein freiwilliges Angebot am Nachmittag und häufig nur für Grundschüler, habe der Sprachunterricht eine schulische Randständigkeit.

Die vollständige Expertise gibt es hier (PDF).

Die Expertise wurde von der Robert Bosch Stiftung gefördert.

Konzepte , die andere Sprachen im Unterricht mit einbeziehen, existieren zwar, hätten bisher meist aber nur Projektcharakter, Materialien gebe es bisher kaum. Zuweilen komme es gar zu Sprachverboten, die Schülern untersagten, ihre Familiensprachen im Unterricht oder den Pausen zu verwenden.

Neben diesen strukturellen Bedingungen würden Lehrerende zudem zu wenig auf die unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen vorbereitet. Das könne mitunter zu Überforderungen und der Angst vor Kontrollverlust führen.

In der Expertise bereiten die Forscherinnen die Studienlage zur Mehrsprachigkeit auf und zeigen:

- Kinder profitieren von Vorkenntnissen in anderen Sprachen bei Denk- und Lernprozessen. Wenn mehrsprachige Schüler auf all ihre Sprachkenntnisse zugreifen können, begünstigt das das Lernen auch in anderen Fächern: Beim Lernen wird das Wissen, das in einer Sprache vorhanden ist, besser und schneller abgerufen, wenn die Möglichkeit besteht, diese Sprache auch zu verwenden – also etwa in der Sprache zu recherchieren, sich Notizen zu machen und sich auszutauschen.

- Eine negative Bewertung von Sprachen, insbesondere von Sprachen gesellschaftlicher Minderheiten, kann negative Folgen auf die Selbstwahrnehmung und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern haben. Die Möglichkeit, die Sprache einzusetzen, kann der Defizitperspektive entgegenwirken und eine gleichberechtigte Teilhabe unterstützen.

- Weitere Studien zeigen, dass der Einbezug von Mehrsprachigkeit im Unterricht förderlich für Lernprozesse aller Schüler*innen , auch der einsprachigen, sein kann und etwa ihre Lese- und Schreibfähigkeiten sowie ihr Sprachbewusstsein fördern kann.

Aus den Forschungsergebnissen ziehen die Wissenschaftlerinnen mehrere Schlussfolgerungen für die Praxis: Eine davon ist, mehrsprachige Ansätze mehr im Unterricht einzubeziehen – hierfür gebe es aber noch nicht ausreichend Materialien. Eine weitere wäre, Familiensprachen aktiv zu fördern. Der herkunftssprachliche Unterricht müsse einen höheren Stellenwert bekommen und könnte etwa dem Fremdsprachenunterricht gleichgesetzt werden. Die Förderung der deutschen Sprache und die Vermittlung von fachlichen Inhalten auf der Bildungssprache Deutsche bleibe Hauptaufgabe des Bildungssystems – ein anderer Umgang mit Sprachen würde aber angesichts der mehrsprachigen Schülerschaft dabei helfen, diese Aufgabe zu meistern.

Von Andrea Pürckhauer