MEDIENDIENST: Herr Kathke, Sie beschäftigen sich mit populären Zukunftsprognosen der 1970er und 1980er Jahre. Was war an denen so besonders? Torsten Kathke: In den Gegenwartsdiagnosen jener Zeit spiegelte sich ein starker Zukunftspessimismus. Der Technikoptimismus der 1950er und 1960er war verflogen, man sah unsere Konsumgesellschaft auf den Abgrund zusteuern und dachte die Entwicklung eher katastrophisch weiter. Die viel beachtete Studie des „Club of Rome“ über „Die Grenzen des Wachstums“ sagte einen globalen Kollaps unseres Wirtschaftssystems voraus. Bestseller-Autoren wie Robert Jungk oder Herbert Gruhl warnten vor Atomkraft und Umweltzerstörung. Das Grundgefühl war eines der gesellschaftlichen Krise.Umweltzerstörung und ungebremstes Wachstum sind heute immer noch drängende Probleme. Warum sind sie in der öffentlichen Debatte heute im Vergleich zu anderen Themen eher in den Hintergrund gerückt? Das ist zum einen das Problem des Prognostikers, der allzu schwarz malt, um Gehör zu finden: Wenn er falsch liegt, will ihm irgendwann keiner mehr zuhören. Wenn man sich den Klimawandel anschaut, dann haben sich manche Prognosen bestätigt. Aber es muss sich noch immer keiner einen Schutzanzug anziehen, wenn er vor die Tür tritt. Zum anderen können Gegenwartsdiagnosen auch selbst zu Veränderungen führen, indem sie zum Handeln anregen. Herbert Gruhls Buch „Ein Planet wird geplündert“ etwa hat quasi mit zur Gründung der Grünen geführt, weil es den Leuten vermittelte: Wir müssen etwas tun. Und es wurde ja etwas getan: Wir haben das Recycling eingeführt und die Energiewende zumindest in die Wege geleitet. Wenn man denkt, man ist auf dem richtigen Weg, dann tritt das Thema wieder ein wenig in den Hintergrund.In den letzten Jahren haben pessimistische Zukunftsprognosen ganz anderer Art Konjunktur: Viele Menschen sehen Deutschland „bedroht“ oder „in Gefahr“, warnen vor „Islamisierung“ oder „Überfremdung“. Am Anfang dieses Trends standen Autoren wie Thilo Sarrazin und Samuel Huntington mit seiner These von einem angeblich drohenden „Kampf der Kulturen“. Sehen Sie Parallelen zur Vergangenheit? #1922#In gewisser Weise ja. Die Probleme von Einwanderungsgesellschaften lassen sich zwar nicht mit denen durch Umweltzerstörung oder Atomkraft vergleichen. Aber es gibt Parallelen in der Art, wie darüber geschrieben wird. Denn auch in diesen Bestsellern von heute steckt die Idee der Bußpredigt. Man schreibt einer Gesellschaft etwas hinter die Ohren und fordert sie auf, ihren Lebensstil zu ändern, weil der sonst in die vermeintliche Katastrophe führt. Der Ruf „Bekehret euch!“ liegt jetzt wieder im Trend. Der Tonfall erinnert an den konservativen Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der seinen in den 1970er Jahren erschienenen Bestseller „Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit“ selbst eine „Bußpredigt“ nannte. Die Art und Weise, wie das Migrationsthema heute aufgegriffen wird, knüpft aber auch an frühere Stränge der Kulturkritik und des Nativismus an. Heute sorgt man sich um eine „Islamisierung“. Im 19. Jahrhundert, als viele Iren und Deutsche in die USA einwanderten, hatte man dort Angst, dass diese Papsttreuen die protestantische Nation unterwandern könnten. Das beförderte antikatholische Stimmungen.Migration im größeren Maßstab gab es in Deutschland doch schon in den 1970er Jahren. Warum ist sie erst jetzt zum Angstthema geworden? In den 1960er und 1970er Jahren war dieser Diskurs anders gerahmt, das Thema erschien beherrschbarer. In Deutschland brauchte man die „Gastarbeiter“ in der Industrie. Die Erwartung von Politik und Gesellschaft war, dass diese Menschen auch wieder gehen würden, wenn sie nicht mehr gebraucht würden. Diese Illusion hat dazu beigetragen, dass man das Thema als vergleichsweise nebensächlich wahrgenommen hat. Das heißt aber nicht, dass nicht darüber geredet wurde. Nur war dieser Diskurs nicht so allgegenwärtig wie heute.Die Frage ist auch: Wer ist dieses „Wir“, das da spricht. Populäre Diskurse sagen immer auch etwas darüber aus, wem in einer Gesellschaft Bedeutung zugemessen wird. Das sind, überspitzt gesagt, oft ältere weiße Männer im Anzug, die eine gewisse Autorität ausstrahlen. Diese Leute setzen den Standard, während Frauen oder Angehörigen von Minderheiten meist nur zugestanden wird, für diese Gruppen zu sprechen oder für sie zu stehen. Wir haben es heute mit einem Wandel in der Medienlandschaft zu tun: Leit- und Massenmedien haben durch soziale Netzwerke ein Stück weit ihre Dominanz verloren. Welche Wirkung hat das? In den 1970ern und 1980ern hatten einzelne Verlage und Medienunternehmen extrem viel Macht, bestimmte Themen zu setzen, weil sie Millionen von Menschen erreichen konnten. Denken Sie an Buchclubs, die einem das „Buch des Monats“ ausgewählt und geschickt haben. Heute kehren wir insbesondere in den USA zurück zu parteipolitisch ausgerichteten Medien und einem Zustand, den es gab, bevor sich die Idee des objektiven Journalismus als Leit-Paradigma durchgesetzt hat. Die Themen, die in diesen Subszenen diskutiert werden, können für eine bestimmte Klientel besonders wichtig sein, während sie für eine andere Klientel überhaupt keine Rolle spielen. Der Unterschied zu früher ist: Kleine Gruppen mit extremen Meinungen können sich heute sehr einfach untereinander vernetzen. Sie sind lokal vielleicht in der Minderzahl, finden aber global viele Gleichgesinnte.Wie, glauben Sie, werden wir in Zukunft auf die Zukunftsprognosen von heute zurückblicken? Als Historiker, der sich mich mit vergangenen Zukunftsvisionen befasst, weiß ich, wie falsch man liegen kann. Da will ich nicht in die gleiche Falle tappen. Aber ich glaube, wenn die großen Fragen, die mit dem Migrationsthema verbunden sind, nicht mehr das gefühlt größte Problem sind, dann wird man vermutlich zurück schauen und sich wundern: Was haben die sich bloß dabei gedacht? Warum war das so ein großes Problem?Zugleich werden wir aber vielleicht auch feststellen, dass die Diagnosen, die unsere Zukunft in den schrillsten Farben ausgemalt haben, im Rückblick zwar besonders absurd erscheinen, zugleich aber politisch am meisten bewegt haben. Aber ich bewege mich da auf dünnem Eis. Wenn etwas vergangen ist, kann ich als Historiker besser darüber reden.Interview: Daniel Bax

Zukunftsszenarien zu Migration

"Vieles wird uns im Rückblick absurd erscheinen"

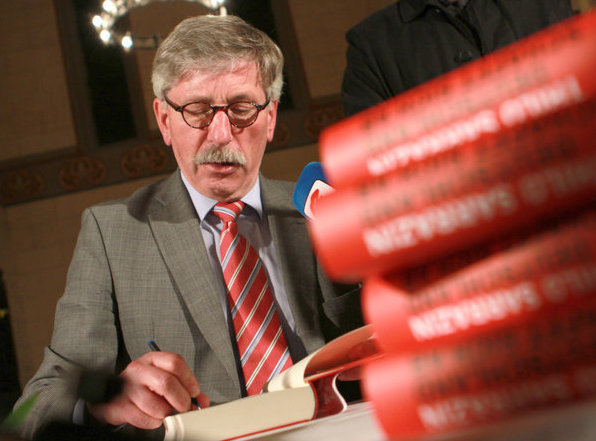

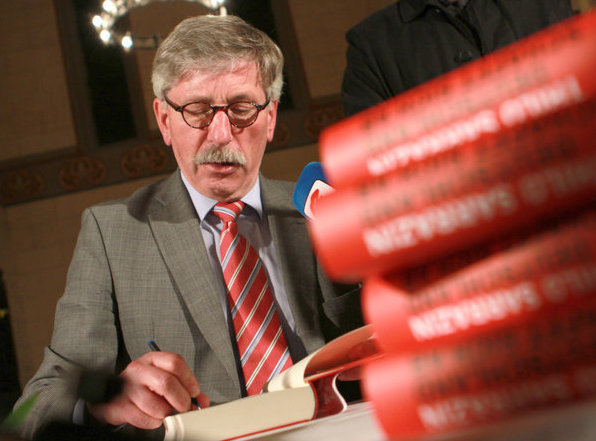

Bestseller-Autor Thilo Sarrazin sieht Deutschland vor einer düsteren Zukunft. Foto: dpa