MEDIENDIENST: Frau Christodoulou, wie wird Extremismus im Schulunterricht besprochen?

Eleni Christodoulou: Gewalttätiger Extremismus erscheint in deutschen Schulbüchern getrennt in zwei verschiedene "Welten": Wenn es um Deutschland geht, dann geht es meistens um "Rechtsextremismus". Und es gibt das Ausland. Hier geht es meistens um "Terrorismus", der von Islamisten ausgeht.

Können Sie diese "zwei Welten" näher erklären?

In diesen zwei "Begriffswelten" gibt es unterschiedliche Erklärungsmuster. Rechtsextremismus wird als Gefahr für die innere Ordnung dargestellt, häufig mit historischen Bezügen, besonders auf die Zeit des Nationalsozialismus. Terrorismus, der von Islamisten ausgeht, wird vor allem als Gefahr für die internationale Sicherheit dargestellt.

Aktuelle Aspekte werden wenig erklärt: Islamfeindlichkeit als Motiv von Rechtsextremisten zum Beispiel oder auch die unterschiedlichen Strömungen innerhalb des Islamismus. In beiden Bereichen bleibt die Beschäftigung mit gewalttätigem Extremismus eher theoretisch und es geht viel darum, Wissen zu vermitteln. Die Gefühle von Schülern werden zu wenig angesprochen. Es wird selten versucht, ihre Persönlichkeit zu stärken. In anderen Ländern wird dieser "Resilienz -Ansatz" viel stärker verfolgt, um Schüler gegen Extremismus zu wappnen.

Welche Formen von Extremismus werden am häufigsten erwähnt?

Wenn man nach der Häufigkeit schaut, dann taucht in Lehrplänen Rechtsextremismus am häufigsten auf in Verbindung mit Extremismus. Häufiger als zum Beispiel Linksextremismus oder islamistischer Extremismus. Das ist verständlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Linksextremistischer Terror, wie er zum Beispiel von der "Roten Armee Fraktion" in den 70er Jahren ausging, hat nicht den selben Stellenwert.

Geht es auch um Terrorismus von Rechts?

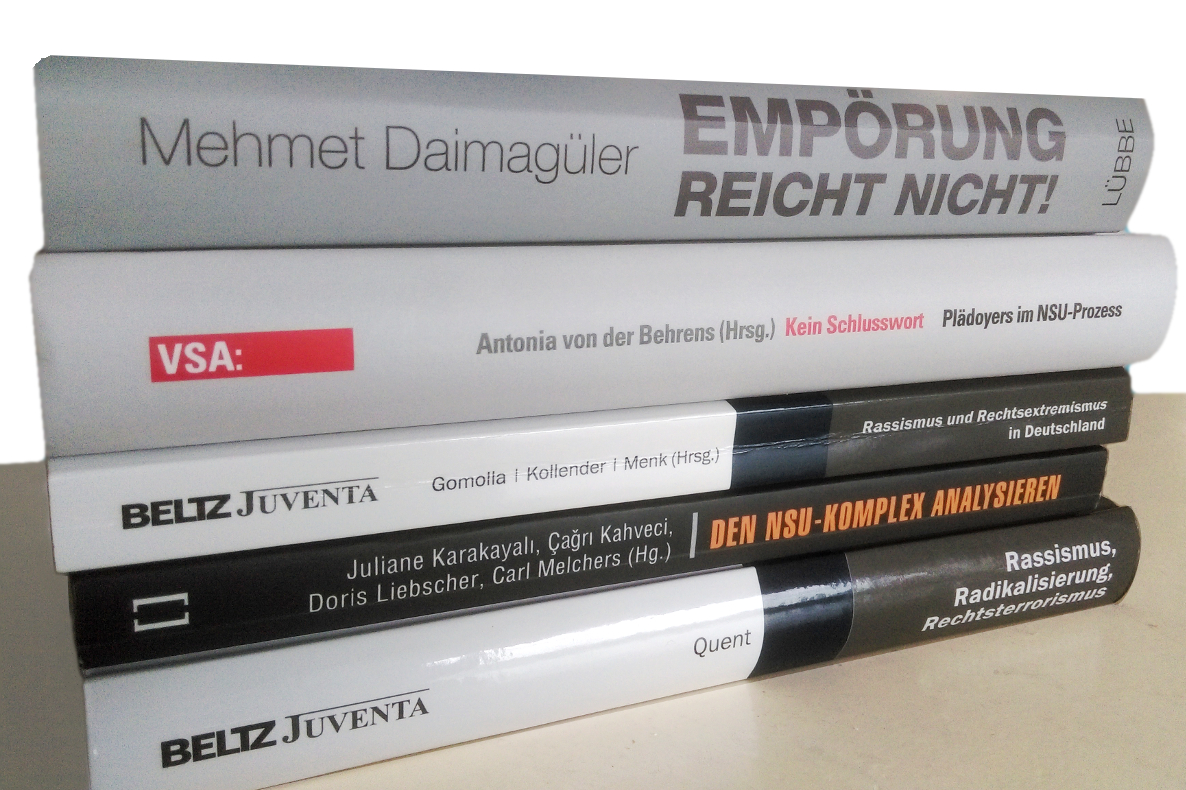

Kaum. Rechter Terrorismus, wie zum Beispiel die Mordserie des sogenannten NSU, wird selten als Beispiel für Terrorismus gewählt. Wenn er als Beispiel genannt wird, dann in Kapiteln, in denen eigentlich "Extremismus" das Thema ist. Der Bereich "Terrorismus" wird eher im internationalen Kontext besprochen, etwa am Beispiel der Anschlagsserie vom 11. September.

Wie sind Sie methodisch vorgegangen?

Wir haben uns die Inhalte von 87 Lehrplänen und 137 Schulbüchern in Deutschland ganz genau angeschaut. Die Lehrpläne haben wir darüber hinaus statistisch ausgewertet. Was wir auf Grundlage unserer Untersuchung nicht sagen können, ist, wie häufig welche Form von Extremismus im Unterricht vorkommt.

Gibt es Gemeinsamkeiten darin, wie verschiedene Formen von Extremismus besprochen werden?

Es wird zum Beispiel häufig ein vereinfachtes Schwarz-Weiß-Bild von Extremisten gemalt. Die Gründe werden zu wenig erklärt, warum Menschen extremistische Einstellungen entwickeln. Und manche Darstellungen sind sogar eher kontraproduktiv. In einem Lehrbuch aus dem Saarland fanden wir zum Beispiel eine Karikatur zum Thema Rechtsextremismus. Darin versucht ein Skinhead vergeblich eine Parole ohne Rechtschreibfehler an eine Hauswand zu sprühen. Solche Darstellungen sind stigmatisierend und erzeugen auch ein falsches Bild vom "dummen Nazi".

Generell würde ich aber sagen, dass die Besprechung von gewalttätigem Extremismus sehr differenziert geschieht, auch im Rahmen der Strategie , die sich Deutschland 2016 gegeben hat. Es wird über viele Formen des Extremismus gesprochen, nicht nur die gewalttätigen. Und es gibt den breiteren Ansatz, über Demokratie zu sprechen. Der Begriff "Demokratie" kommt zum Beispiel in den Lehrplänen knapp 800 Mal vor, "Extremismus" nur etwa 60 Mal.

Was unterscheidet Deutschland von anderen Ländern?

In deutschen Klassenräumen kann eine geschützte Debatte darüber geführt werden, woher Gewalt und Extremismus kommen. In Großbritannien hingegen sind Lehrer seit 2015 verpflichtet, Schüler zu melden, die anfällig für Extremismus sein könnten. Das erzeugt Misstrauen sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern.

Für die Untersuchung "Preventing Violent Extremism through Education: International and German Practices" wurden 87 Lehrpläne und 137 Schulbücher einbezogen, aus allen 16 Bundesländern und verschiedenen Schulformen. Die Lehrpläne wurden statistisch nach den Häufigkeiten einzelner Begriffe und Begriffskombinationen ausgewertet. Die Lehrbücher wurden qualitativ untersucht und eine Sammlung beispielhafter Darstellungen erstellt. Die komplette Untersuchung auf Englisch finden Sie hier. Eine deutsche Zusammenfassung gibt es hier. In Kürze wird die Studie auch auf Deutsch veröffentlicht.

Interview: Carsten Janke