Seit der letzten Bundestagswahl 2021 ist die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland stark gestiegen: Mehr als 500.000 Personen ließen sich zwischen 2021 und 2023 einbürgern (jüngste bundesweite Erhebung des Statistischen Bundesamts).

Nach einer Umfrage des Mediendienstes unter den zuständigen Ministerien der Länder ist eine weitere Zunahme der Einbürgerungen für das Jahr 2024 zu erwarten: In allen Ländern, die entsprechende Daten für 2024 liefern konnten, ist die Zahl der Einbürgerungen im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen:

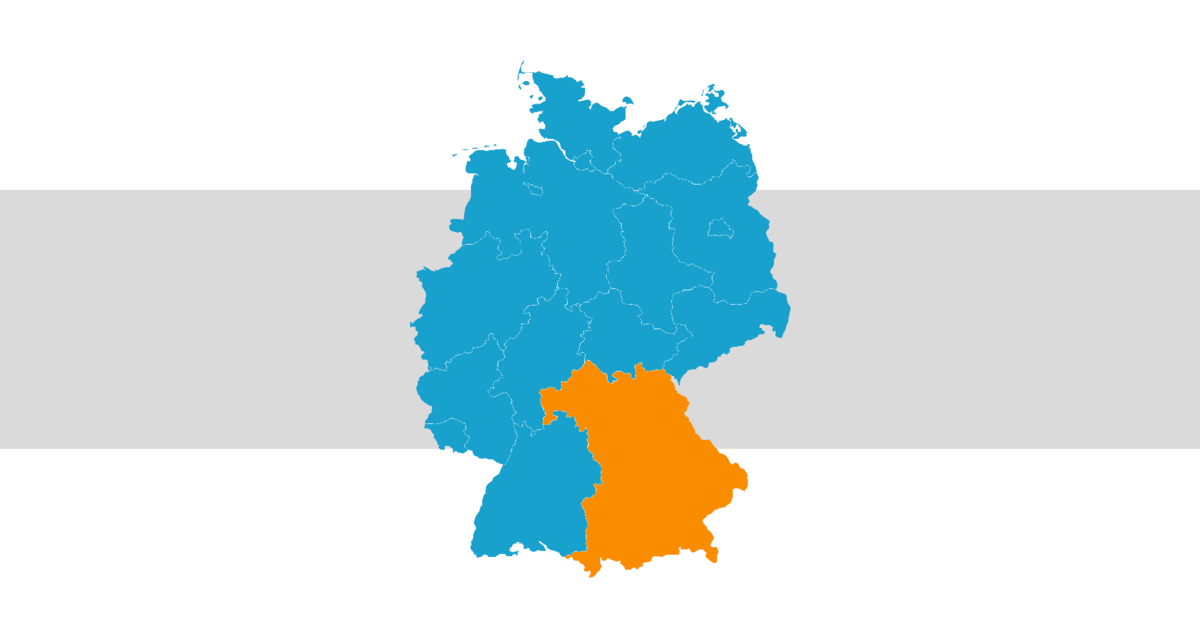

- Bayern: ca. 51.400 Einbürgerungen im Jahr 2024 (plus 42 Prozent im Vergleich zu 2023),

- Brandenburg: 3.800 (plus 51 Prozent),

- Bremen: 4.800 (plus 6 Prozent),

- Hamburg: 9.600 (plus 27 Prozent),

- Hessen: 25.800 (plus 70 Prozent),

- Mecklenburg-Vorpommern: 1.700 Jan-Nov (plus 5 Prozent).

Da es im Jahr 2023 rund 200.000 Einbürgerungen gab, kann man hochrechnen, dass die Gesamtzahl der Einbürgerungen für 2024 über der Viertelmillion-Marke liegen wird.

Viele der Neu-Eingebürgerten werden am 23. Februar zum ersten Mal die Möglichkeit haben, an einer Bundestagswahl teilzunehmen: Unter den Personen, die sich zwischen 2021 und 2023 einbürgern ließen, waren etwa 391.000 Personen schon zum Zeitpunkt der Einbürgerung volljährig – und somit wahlberechtigt. Es ist also anzunehmen, dass insgesamt mehr als eine halbe Million Neu-Bürger*innen zum ersten Mal in diesem Jahr an einer Bundestagswahl teilnehmen können.

Geflüchtete als Wähler*innen

Knapp ein Drittel aller Neu-Eingebürgerten zwischen 2021 und 2023 kommen aus Syrien. Die meisten von ihnen kamen nach 2015 als Geflüchtete nach Deutschland: Insgesamt haben zwischen 2016 und 2023 rund 161.000 syrische Staatsbürger*innen den deutschen Pass erhalten. Auch unter den Personen, die eine Einbürgerung beantragt haben, sind Syrer*innen bei weitem auf dem ersten Platz, wie eine Befragung des Mediendienstes im Juni 2024 festgestellt hat. Viele von ihnen sollten inzwischen bereits die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Mehr als 471.000 wahlberechtigte Personen kommen aus Staaten, aus denen in den vergangenen Jahren zahlreiche Schutzsuchende gekommen sind – zeigt eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts für den Mediendient Integration für das Jahr 2023.

Wenig Raum für Syrer*innen in der deutschen Politik

Über das Wahlverhalten von Personen mit einer Fluchtgeschichte ist wenig bekannt. Eine neue qualitative Befragung der deutsch-syrischen Organisation "Hiwarat" unter mehr als 300 Personen aus Syrien (drei Viertel mit deutscher Staatsangehörigkeit) zeigt, dass großes Interesse an der Bundestagswahl besteht: Knapp 60 Prozent der Befragten beabsichtigen, an der Wahl teilzunehmen. 22 Prozent haben noch keine Staatsangehörigkeit, würden aber gerne wählen. Am meisten Zuspruch unter den Befragten bekam mit Abstand die SPD. Mehr als ein Drittel der Befragten beklagt allerdings, dass deutsche Parteien die Interessen der syrischen Community nicht berücksichtigten.

"Bis jetzt gab es sehr wenig Raum für Syrer*innen in der deutschen Politik", sagt auch Ehab Badwi von der Organisation "Dein Almanya" – einem Verein, der sich für eine stärkere politische Partizipation von Personen mit Fluchterfahrung engagiert. In der Lokalpolitik würde das besser gelingen, wie das Beispiel von Ryyan Alshebl, Bürgermeister von Ostelsheim, zeigt. Auf der Bundesebene seien die Hürden hoch.

Nach dem Sturz des Assad Regimes würden sich viele Syrer*innen fragen, ob sie in Deutschland bleiben oder zurück nach Syrien gehen. Dabei spiele auch die Möglichkeit, sich aktiv an politischen Entscheidungen zu beteiligen, eine Rolle: "Ohne politische Teilhabe wird die Verbindung zu Deutschland immer schwächer", sagt Badwi.

Geringe Parteibindung bei Geflüchteten

In einer kürzlich erschienenen Kurzanalyse hat das Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Daten zum politischen Interesse von Geflüchteten analysiert.

Aus der Befragung geht hervor: Geflüchtete haben tendenziell wenig Interesse an Politik. Knapp die Hälfte von ihnen gab an, überhaupt kein politisches Interesse zu haben. Das liege zum Großteil daran, dass für Geflüchtete politische Teilhabe in den ersten Jahren nach der Ankuft eine untergeordnete Rolle spielt. Das politische Interesse nehme erst nach einem längeren Aufenthalt zu. Personen mit hohem Bildungsniveau zeigen demnach im Durchschnitt mehr Interesse an Politik.

Der Befragung zufolge haben Geflüchtete (wie auch andere Personen mit Migrationshintergrund) im Schnitt auch eine geringe Parteibindung: Rund vier von fünf Geflüchteten gaben 2021 an, keine Partei zu bevorzugen (82 Prozent), weitere drei Prozent wollten keine Angabe machen. Unter denjenigen, die eine Parteipräferenz äußerten (rund 15 Prozent der Befragten), bevorzugten im Befragungsjahr 2021 41 Prozent die SPD, gefolgt von CDU/CSU (29 Prozent) und Bündnis 90/Die Grünen (23 Prozent). Aufgrund der geringen Fallzahl an Personen mit Parteineigung ist dieses Ergebnis allerdings mit hoher statistischer Unsicherheit behaftet.

Das geringe politische Interesse und die niedrige Parteibindung sind möglicherweise auch eine Folge davon, dass die Befragten zum damaligen Zeitpunkt mehrheitlich kein Wahlrecht und deshalb nur begrenzte Möglichkeiten der politischen Teilhabe hatten, sagt Kerstin Tanis, Autorin der Studie. Im Befragungsjahr 2024 wurde das politische Interesse im Rahmen der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten erneut erhoben, weitere Veröffentlichungen zum Thema durch das BAMF-Forschungszentrum sind geplant.

Von Fabio Ghelli

Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.