Wie wirken sich Integrationsfortschritte von Muslimen auf ihre Akzeptanz in der Bevölkerung aus? Um das herauszufinden, haben wir beim Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) der Humboldt-Universität ein Experiment durchgeführt.Wir haben den Befragten Folgendes gesagt:Ich lese Ihnen nun eine Beschreibung von einer Person vor. Bitte stellen Sie sich vor, diese Person würde in Ihrer Nachbarschaft wohnen. Im Anschluss stelle ich Ihnen einige Fragen zu dieser Person. Diese imaginäre Person war mal ein Mann, mal eine Frau, mal Muslim und mal Christ. Und mal in einer Moscheegemeinde engagiert, mal in einer Kirche oder im Altenheim. Wir wollten von 8.270 Befragten wissen, ob sie es als angenehm oder unangenehm empfinden würden, wenn die Person in ihre Familie einheiratet. Rund 7.300 haben diese Frage beantwortet.War die Person, die sich die Befragten vorstellen sollten, ein Mann, ließ sich Folgendes beobachten:

-

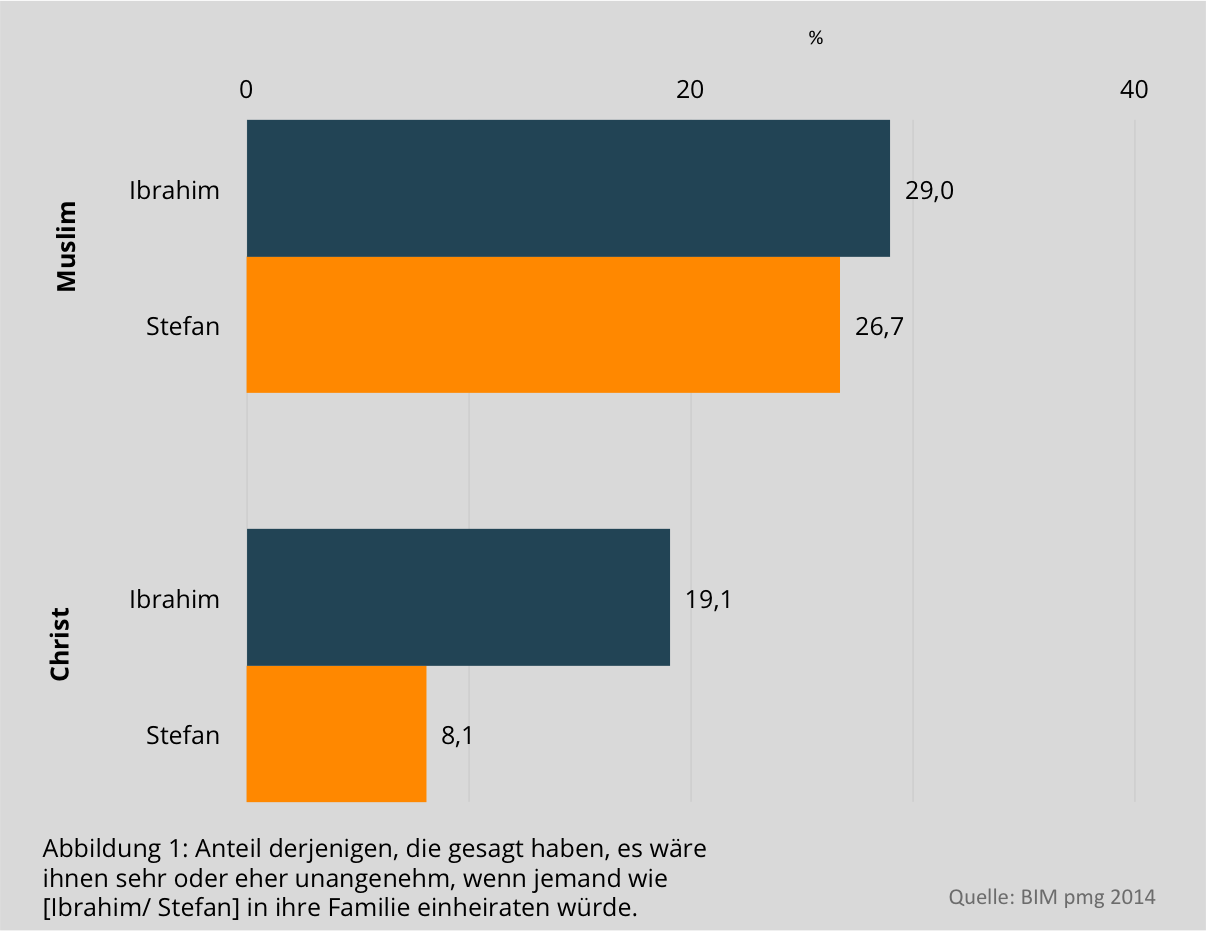

Die Information „muslimisch“ reichte aus, um negative Einstellungen zu erzeugen. Fast 30 Prozent der Befragten gaben an, es sei ihnen unangenehm, wenn die Person in ihre Familie einheiraten würde. Dabei war es nachrangig, ob die Person „Ibrahim“ oder „Stefan“ hieß, ob sie Abitur hatte oder sich im Altenheim engagierte. All das veränderte die Einstellungen nicht zum Positiven.

-

Bei christlichen Männern erzeugte der Name „Ibrahim“ einen negativen Effekt – selbst wenn die Person die gleichen Eigenschaften hatte wie „Stefan“.

-

Das negative Gefühl gegenüber „Stefan“ verdreifachte sich, wenn er als „muslimisch“ beschrieben wurde. Egal ob er eine hohe Bildung oder soziales Engagement vorweisen konnte. Hier können wir nur vermuten, dass negative Bilder über Konvertiten zu diesem Aussageverhalten führen.

Bereits früher haben Untersuchungen nach der Einheirat von Angehörigen verschiedener religiöser Gruppen gefragt. In der "Allgemeinen Bevölkerungsbefragung der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) von 2012 sagten noch mehr als 43 Prozent, dass ihnen die Einheirat eines Muslims in ihre Familie eher unangenehm wäre.#1299#Insofern deuten die 29 Prozent Ablehnung in unserer Befragung auf eine positive Veränderung hin, wenn gleichzeitig Angaben zum Integrationsverhalten (sprich Bildungs- oder Engagementinformationen) mitgeliefert werden.Vorbehalte zeigten sich auch bei muslimischen Frauen: Sie wurden bei gleichen Kategorisierungen dennoch negativer bewertet als Christinnen. Und wenn sich eine muslimische Frau in einer Moscheegemeinde engagiert, wird sie deutlich negativer bewertet als eine Muslimin, die sich im Altenheim engagiert (siehe Abbildung 2).

Bereits früher haben Untersuchungen nach der Einheirat von Angehörigen verschiedener religiöser Gruppen gefragt. In der "Allgemeinen Bevölkerungsbefragung der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) von 2012 sagten noch mehr als 43 Prozent, dass ihnen die Einheirat eines Muslims in ihre Familie eher unangenehm wäre.#1299#Insofern deuten die 29 Prozent Ablehnung in unserer Befragung auf eine positive Veränderung hin, wenn gleichzeitig Angaben zum Integrationsverhalten (sprich Bildungs- oder Engagementinformationen) mitgeliefert werden.Vorbehalte zeigten sich auch bei muslimischen Frauen: Sie wurden bei gleichen Kategorisierungen dennoch negativer bewertet als Christinnen. Und wenn sich eine muslimische Frau in einer Moscheegemeinde engagiert, wird sie deutlich negativer bewertet als eine Muslimin, die sich im Altenheim engagiert (siehe Abbildung 2).