Am 22. April 1993 wurde der 18-jährige Stephen Lawrence an einer Bushaltestelle im Südwesten Londons von mehreren Männern erstochen. Zwei Wochen später nahm die Polizei fünf Männer fest, gegen zwei wurde Anklage erhoben – doch alle kamen mangels Beweisen ungeschoren davon. Erst 19 Jahre später sollten zwei von ihnen verurteilt werden.

Doreen und Neville Lawrence, die Eltern des Opfers, initiierten kurz nach dem Mord eine Kampagne. Sie wollten darauf aufmerksam machen, dass die Täter nicht überführt werden konnten, weil die Polizei dem rassistischen Hintergrund der Tat nicht nachgegangen war. Die schlampigen Ermittlungen zum Verbrechen an einem schwarzen Jugendlichen führten zu zahlreichen Demonstrationen, der öffentliche Druck wuchs. Innenminister Jack Straw reagierte, indem er 1997 eine öffentliche Untersuchungskommission einberief, die das Vorgehen der Ermittlungsbehörden beleuchten sollte. Den Vorsitz führte William Macpherson of Cluny, ein ehemaliger Richter des Obersten Gerichtshofs. Das Verfahren sollte zwei Jahre dauern und drei Millionen Pfund kosten.

Die Schlussfolgerungen der Kommission

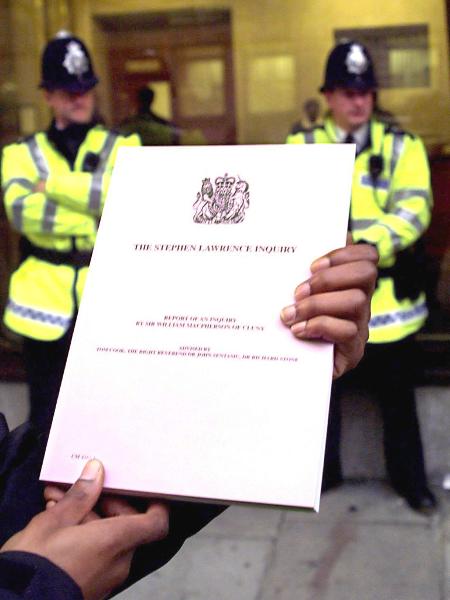

Am 24. Februar 1999 veröffentlichte die Kommission ihre Schlussfolgerungen in einem 335 Seiten starken Dokument, dem sogenannten Macpherson Bericht. Sie stellte fest, dass die polizeilichen Ermittlungen im Fall Lawrence durch eine Kombination aus „fachlicher Inkompetenz, institutionellem Rassismus und Versagen polizeilicher Führungskräfte“ behindert wurden. Um zu prüfen, ob ihre Beobachtungen auch über die Londoner Polizei hinaus zutrafen, führte die Kommission Fallstudien in verschiedenen Teilen Großbritanniens durch. Sie erklärte schließlich, dass institutioneller Rassismus ein landesweites Phänomen in den Rängen der Polizei darstellte.

Die Kommission diagnostizierte direkte Diskriminierung, die darin besteht, dass Personen aufgrund bestimmter Merkmale, wie zum Beispiel wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Hautfarbe von vereinzelten Beamten benachteiligt werden. Darüber hinaus stellte die Kommission strukturelle Diskriminierung fest, die darin besteht, dass sich unbewusste Vorurteile in der Arbeitsweise der Polizeibehörden niederschlagen. Institutioneller Rassismus beschreibt keine Neigung aller Polizisten zum Rassismus, oder bewusste Diskriminierung durch den Polizeiapparat, sondern die unhinterfragte Existenz von Stereotypen oder auch Nichtwissen über bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich in der Funktionsweise und im Wirken des Polizeidienstes äußern.

Der Bericht enthielt 70 detaillierte Empfehlungen für eine umfassende Reform der Strafjustiz und des Bildungssystems. Die Kommission argumentierte, dass die vertretenen Erfahrungswelten, Wahrnehmungen und Bedürfnisse der vielfältigen Gesellschaft in der Ausübung des Polizeidienstes Berücksichtigung finden müssten. Die Vorschläge umfassten konkrete Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung, zur Eliminierung von Vorurteilen durch Weiterbildung sowie zur Erhöhung der demokratischen Transparenz und Rechenschaftspflicht der Polizei.

Im Fall des Mordes an Lawrence führte eine Verkettung von Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen dazu, dass ein rassistisches Motiv nicht in Erwägung gezogen wurde. Beispielsweise wurde angenommen, der dunkelhäutige Teenager sei in Drogengeschäfte oder Straßenkriminalität verwickelt. Der Bericht zeichnete ein minutiöses Bild der Polizeiarbeit, das keinen Zweifel darüber lies, dass Einzelpersonen und öffentliche Einrichtungen ihre Arbeitsweise überdenken mussten.

Die Empfehlungen erzielten große Resonanz bei den zuständigen Ministerien und Polizeibehörden. Neue Aufsichtsgremien, Kontrollmechanismen und Verwaltungsprozeduren wurden eingerichtet. Richtlinien wurden formuliert, die eine angemessene Prüfung des Tatbestands einer rassistisch motivierten Gewalttat sicherstellten. Die Antidiskriminierungsgesetze wurden maßgeblich erweitert: Führungskräfte der Polizei können seither für Diskriminierungen zur Rechenschaft gezogen werden, die durch ihre Mitarbeiter verschuldet wurden. Und alle öffentlichen Einrichtungen wurden verpflichtet, aktive Gleichstellungsmaßnahmen einzuführen.

Der NSU Untersuchungsausschuss im Vergleich

Ein Vergleich des Macpherson-Berichts mit dem Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses von 2013 zeigt auffällige Parallelen und Unterschiede in der Schwerpunktsetzung der Gremien. Die Macpherson-Kommission wurde bei einer Einzeltat eingesetzt und zeigte, dass es sich hierbei um einen Präzedenzfall handelte, der ein breites gesellschaftliches Problem wiederspiegelte.

Im Fall des Nationalisozialistischen Untergrundes konnten zehn Mordfälle in verschiedenen Bundesländern nicht aufgeklärt werden, weil die Polizei aufgrund von Vorurteilen im Umfeld der Opfer ermittelte, anstatt einem rechtsextremen Tatmotiv nachzugehen. Die Vorurteile der Beamten ähnelten sich auffällig – in beiden Kontexten wurde eine Verstrickung der Opfer in kriminelle Aktivitäten angenommen.

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat den Schwerpunkt der Problemdiagnose jedoch darauf gelegt, dass Rechtsextremismus nicht erkannt wurde, und nicht darauf, dass Polizeibeamte aufgrund ihrer Vorurteile in die falsche Richtung ermittelten. Der Abschlussbericht legte somit ein Verständnis von direkter Diskriminierung zugrunde, wonach Einzelpersonen den wahren Hintergrund der Tat nicht erkannt haben.

Das strukturelle Problem wurde dabei in der mangelnden Vernetzung der Sicherheitsdienste und der Polizeibehörden verortet. Stereotypisierung von Einwanderern wurden somit nicht als gesellschaftliches Phänomen verstanden, das sich in der Funktionsweise öffentlicher Einrichtungen niederschlägt, sondern als auf gewaltbereite Täter und vereinzelte Polizeibeamte beschränkt definiert. Der Gestaltungswille des NSU-Untersuchungsausschusses blieb somit maßgeblich hinter dem des britischen Vorläufers zurück. Entsprechend vage bleiben die Empfehlungen, die im Antrag aller Bundestagsfraktionen zusammengefasst werden. Dieser wurde am 19. Februar 2014 veröffentlicht und derzeit im Bundestag diskutiert.

Großbritannien: Es bleiben Herausforderungen

In Großbritannien war es mit einem Bericht und Reformen nicht getan. Die Debatte dauert bis heute an und noch immer stehen einige Forderungen im Raum. Eine beachtliche Zahl an wissenschaftlichen Studien analyisierte die Folgen des Macpherson-Berichts. Viele Autoren bezeichneten die Reformvorschläge als unzureichend und bemängelten, dass Kernpunkte bisher nicht umgesetzt wurden:

- Die interkulturelle Öffnung der britischen Polizei etwa stagniert. Laut Census 2011 machen ethnische Minderheiten rund 14 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Ihr Anteil im Polizeidienst hat sich zwar verdoppelt, jedoch lediglich von zwei auf vier Prozent, was nicht für die Leitungsebene gilt.

- Ethnische Minderheiten werden weiterhin überdurchschnittlich häufig polizeilich kontrolliert, so die Kritik, wobei die Frequenz eher zu- als abgenommen hat. Die Equalities and Human Rights Commission, das englische Äquivalent zur Antidiskriminierungsstelle des Bundes, hat dies bemängelt, woraufhin in ausgewählten Orten gezielte Gegenmaßnahmen unternommen wurden.

- Eine ganze Reihe weiterer, weniger öffentlichkeitswirksamer Kampagnen weist auf bisher rassistische Morde hin, die bislang nicht aufgeklärt wurden.

Dennoch: Der Macpherson-Bericht gilt als Meilenstein in der Auseinandersetzung mit Diskriminierung. Jack Straw bezeichnete das Einsetzen der Kommission als seine wichtigste Entscheidung als Minister. Die Mutter von Stephen Lawrence, deren Kampagne die Untersuchungskommission und den Prozess ins Rollen gebracht hatte, wurde 2013 zur Baroness Lawrence von Clarendon geadelt und ins Oberhaus des Parlaments berufen.

Dr. Aleksandra Lewicki ist Politikwissenschaftlerin und forscht am "Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship" der Universität Bristol. Ihre Schwerpunkte sind Soziale Gerechtigkeits- und Demokratietheorie, innereuropäische Migration und Islam in Europa. 2014 erscheint von ihr der Ländervergleich „Social Justice through Citizenship? The Politics of Muslim Integration in Germany and Great Britain“.

Dr. Aleksandra Lewicki ist Politikwissenschaftlerin und forscht am "Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship" der Universität Bristol. Ihre Schwerpunkte sind Soziale Gerechtigkeits- und Demokratietheorie, innereuropäische Migration und Islam in Europa. 2014 erscheint von ihr der Ländervergleich „Social Justice through Citizenship? The Politics of Muslim Integration in Germany and Great Britain“.

Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.