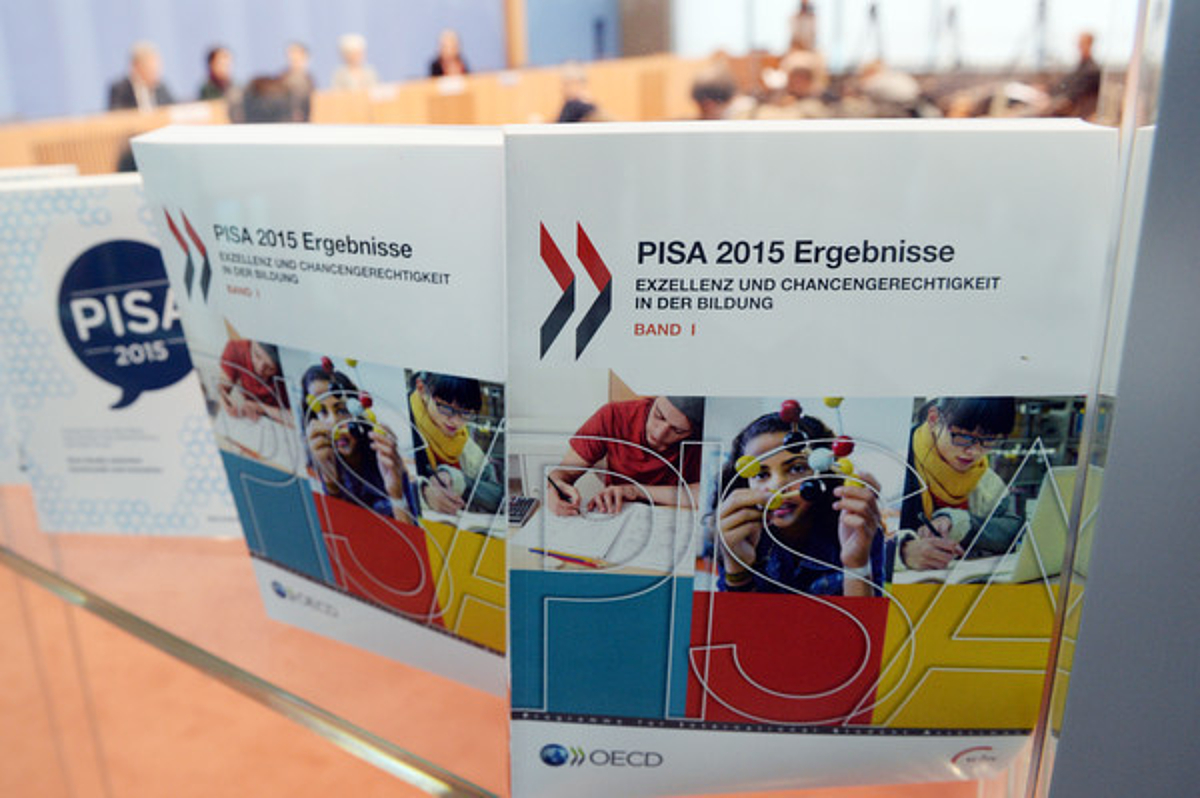

MEDIENDIENST: Die neue PISA-Studie verweist erneut auf niedrigere Kompetenzen von Schüler*innen mit "Zuwanderungshintergrund".Woran liegt das?

Mona Massumi: Zunächst muss man sagen: Alle Schüler*innen – und nicht nur Schüler*innen mit "Zuwanderungshintergrund" – schneiden nach verschiedenen PISA-Indikatoren durchschnittlich schlechter ab als bei vorherigen Erhebungen.

Es lässt sich aber nicht leugnen, dass insbesondere Mathe-Kompetenzen von Schüler*innen mit "Zuwanderungshintergrund" im Vergleich zu 2012 deutlich gesunken sind...

Wenn wir isoliert das Merkmal "Zuwanderungshintergrund" betrachten, dann weisen diese Schüler*innen im Durchschnitt größere Kompetenzmängel auf als vor zehn Jahren. Allerdings ist die isolierte Betrachtung problematisch, wenn wir uns nicht das Zusammenwirken mit dem sozioökonomischen Hintergrund anschauen.

Was bedeutet das?

Die größten Kompetenzmängel zeigen sich insgesamt bei Schüler*innen aus sozial benachteiligten Familien. Unter diesen findet man auch viele Familien mit sogenanntem Migrationshintergrund. Das heißt: Das Problem liegt offensichtlich nicht bei der einen oder der anderen Personengruppe – sondern beim Schulsystem. Wie schon in der Vergangenheit gibt es aber in Teilen der Politik und der Medienwelt die Tendenz, Schüler*innen mit "Zuwanderungshintergrund" für die allgemein unbefriedigenden Ergebnisse verantwortlich zu machen und Probleme zu individualisieren, anstatt die strukturellen Probleme des Schulsystems anzusprechen.

Prof. Dr. Mona Massumi ist Dozentin für Berufspädagogik am Institut für Berufliche Lehrerbildung an der Fachhochschule Münster. Sie forscht unter anderem zu den Themen sprachliche Bildung, diversitätssensible Pädagogik und Integration von geflüchteten Schüler*innen.

Welchen Einfluss hatte die starke Fluchtmigration der vergangenen Jahren auf die Ergebnisse der Studie?

Dass deutsche Schulen in den vergangenen Jahren tausende geflüchtete und andere neu zugewanderte Schüler*innen aufgenommen haben, hat sicher bestehende Probleme verschärft. Besonders Geflüchtete im Jugendalter stoßen bei der Einschulung in Deutschland auf hohe und vielfältige Hürden. Viele von ihnen besuchen spezifisch eingerichtete Vorbereitungsklassen. Es lässt sich nachweisen, dass es dort oftmals zu Unterrichtsausfällen kommt. Eingesetzte Lehrkräfte sind häufig für die Arbeit mit neu zugewanderten Schüler*innen nicht professionalisiert. Auch der Übergang in den Regelunterricht funktioniert vieleorts nur bedingt. Hinzu kommen die üblichen strukturellen Probleme, die alle Schüler*innen betreffen – wie etwa der akute Mangel an Lehrkräften. Es wäre aber ein Fehlschluss zu denken, dass die Fluchtmigration Schuld an den aktuellen PISA-Ergebnissen ist. Lediglich neun Prozent aller Schüler*innen sind selber zugewandert und nur ein Teil von ihnen sind Geflüchtete. Der Einfluss dieser Personengruppe auf die allgemeine Statistik ist minimal und erklärt nicht die Ergebnisse in der Gesamtheit

Warum schneiden Schüler*innen mit "Zuwanderungshintergrund" im Durchschnitt schlechter ab?

Die "Zuwanderungshintergrund" ist per se kein Grund, weshalb eine Schülerin oder ein Schüler in der Schule schlechter abschneidet. Es gibt mehrere Faktoren, die den Bildungsgang einer Person beeinträchtigen können. Die aktuelle PISA-Studie zeigt uns erneut, dass soziale Faktoren wie etwa der soziale Status der Familie oder der Bildungsstand der Eltern dabei eine viel größere Rolle spielen als das Vorhandensein einer Einwanderungsgeschichte. Andere Untersuchungen zeigen uns auch, dass die Wahrscheinlichkeit für Schüler*innen mit "Migrationshintergrund" ein Gymnasium zu besuchen unter allen Vergleichsgruppen am höchsten ist, sofern beide Elternteile studiert haben und ein überdurchschnittliches Einkommen haben.

Laut der Studie sprechen deutlich weniger Schüler*innen Deutsch zu Hause als vor zehn Jahren. Könnte das auch ein weiterer Faktor sein, der zu schlechteren Schulnoten führt?

Der Erwerb der deutschen Bildungssprache ist entscheidend für einen erfolgreichen Bildungsweg. Wenn Schüler*innen angeben, dass sie zu Hause kein Deutsch sprechen, heißt das aber nicht, dass sie gar kein Deutsch sprechen – im gesellschaftlichen Leben, in der Familie oder im Freundeskreis leben sie durchaus mehrsprachig. Dass Schüler*innen, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, schlechter in bestimmten Fächern abschneiden, könnte auch damit zu tun haben, dass die Vorteile von Mehrsprachigkeit im Unterricht nicht ausreichend verwertet werden.

Wie erklären Sie, dass Schüler*innen, die zu Hause kein Deutsch sprechen, im Durchschnitt schlechter abschneinden?

Hier komme ich wieder auf den Bildungshintergrund der Eltern zu sprechen: Denn hier zeigt sich insgesamt, dass die bildungssprachlichen Fähigkeiten bei Schüler*innen schlechter ausgeprägt sind, wenn die Eltern einen niedrigeren Bildungsabschluss erworben haben. Schule muss sich über alle Schulformen und Unterrichtsfächer hinweg also stärker mit sprachlicher Bildung in der Schule auseinandersetzen. Und das gilt für alle Schüler*innen, auch die einsprachig Deutsch sozialisiert sind.

In der Studie heißt es, dass die Covid-19-Pandemie bestehende Ungleichheiten verstärkt hat. Stimmt das?

Definitiv. Von den Schulschließungen und den Sonderbedingungen im Unterricht während der Covid-19-Pandemie waren vor allem sozial benachteiligte Familien betroffen – wie mehrere Studien bewiesen haben. Das kann unter anderem damit erklärt werden, dass es in diesen Familien oftmals nicht die passende Instrumente gab, um am Fernunterricht teilzunehmen. Aber auch daran, dass die Eltern nur bedingt Unterstützung bieten konnten, weil viele von ihnen in strukturrelevanten Jobs arbeiten – und in der Regel keine Möglichkeiten hatten, von zu Hause zu arbeiten und ihre Kinder parallel zu unterstützen.

Seit dem PISA-Schock 2001 entflammt bei jeder neuen Ausgabe der Studie eine Diskussion über die Ursachen der unbefriedigende Ergebnisse. Haben wir etwas dazugelernt?

Wenig. Seit 20 Jahren beschäftigen wir uns mit den Problemen, die die PISA-Studien aufzeigen. Dazu gehört die Tatsache, dass einige Personengruppen vom Schulsystem nur teilweise oder gar nicht erreicht werden. Die aktuelle Studie zeigt abermals, dass die Schere zwischen sozial bevorteilten und sozial benachteiligten Schüler*innen immer weiter auseinander geht. Das hat tiefe strukturelle Ursachen. Wenn Lehrer*innen fehlen – insbesondere wenn qualifizierte Lehrer*innen fehlen – leiden insbesondere sozial benachteiligte Schüler*innen am meisten darunter, weil es bei ihnen oftmals schwieriger ist, die Lücken im Curriculum in der Familie aufzugreifen. Das betrifft dann eben auch Schüler*innen mit "Zuwanderungshintergrund". Wenn wir weiterhin die Ergebnisse dazu instrumentalisieren, einzelne Personengruppen für desolate Ergebnisse verantworlich zu machen, werden wir nie strukturelle Unzulänglichkeiten überwinden können.

Interview: Fabio Ghelli

Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.