Um die Kopftuch-Debatten in säkular ausgerichteten Ländern wie Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und der Türkei miteinander zu vergleichen, haben die Soziologinnen Anna C. Korteweg und Gökce Yurdakul Zeitungsartikel, Gesetzestexte, Parlamentsdebatten und Interviews mit muslimischen Aktivistinnen ausgewertet. In ihrer Analyse "The Headscarf Debates – Conflicts of national Belonging" gehen sie von folgenden Grundannahmen aus:

- Jede dieser Gesellschaften schafft sich mit Hilfe einer nationalen "Erzählung" (Narrativ) eine scheinbare Homogenität. Es scheint also, als wären zum Beispiel "die Deutschen" eine homogene Gruppe, die von den "Anderen" und die Vielfalt, die durch Migration entsteht, bedroht werden.

- Das Kopftuch ist dabei zum öffentlich sichtbaren Zeichen des Islam geworden, auch wenn es dafür keine sachliche Begründung gibt. Diese wird erst durch die Debatten und die Positionen von Befürwortern und Gegnern entwickelt.

- Letztlich geht es dabei um die Frage der Zugehörigkeit, des Ein- und Ausschlusses (In- und Exklusion). Am Kopftuch wird mitunter verhandelt, wer unter welchen Voraussetzungen "dazugehören" kann und wer nicht.

Frankreich und Türkei: laizistische Nationen

Frankreichs Kopftuchdebatte ist geprägt von einem nationalen Narrativ, das auf den Konzepten des Republikanismus und Laizismus beruht (der Religion und Staat streng voneinander trennt), sowie der geschlechtlichen Gleichberechtigung. Diese Prinzipien werden den Wissenschaftlerinnen zufolge durch das Kopftuch und die Niqab als bedroht wahrgenommen. Infolge der Debatten wurde das Kopftuch in Schulen und die Niqab im gesamten öffentlichen Raum verboten. Innerhalb des französischen Nationalverständnisses ist es laut den Autorinnen nicht mehr möglich, als französisch wahrgenommen zu werden und zugleich ein Kopftuch zu tragen.

Auch in der Türkei gehört der Laizismus und die strikte Trennung von Staat und Kirche zur Staatsräson. Unter der gemäßigt islamistischen Regierung von Recep Tayyip Erdoğan wurde dieses Prinzip allerdings aufgeweicht. So wurden in den vergangenen Jahren die Kopftuchverbote an Schulen, Universitäten sowie für Staatsbedienstete und Parlamentarier aufgehoben. Seit 2013 haben Kopftuch tragende Frauen Zugang zu Bildungseinrichtungen und öffentlichen Positionen. Das Tuch bleibt jedoch ein Unterscheidungsmerkmal zwischen einer urbanen säkularen Elite und einer religiösen ländlichen Unterschicht.

Die türkische Bevölkerung ist in zwei Lager gespalten: Ein Teil hält an dem historischen Säkularismus fest und verbindet mit ihm untrennbar eine westliche Orientierung und Modernität als Voraussetzungen für eine Demokratie. Der andere Teil entwickelt ein neues Verständnis von Säkularismus, Demokratie und Islam. Proreligiöse Politiker befürworten Vielfalt, um Liberalismus und Islamismus miteinander zu verbinden. Jüngere Proteste wie um den Gezi-Park in Istanbul zeigen, dass sich die zwei Gruppen nicht unüberbrückbar gegenüberstehen, sondern angesichts eines zunehmend autoritären Regimes gemeinsam gegen eine Politisierung des Islams stellen.

Niederlande und Deutschland: zwiespältige Diskurse

Das nationale Selbstverständnis der Niederlande basiert Korteweg und Yurdakul zufolge auf Toleranz, Pragmatismus und Gleichberechtigung der Geschlechter. Zwar gibt es keine gesetzlichen Regulierungen zu Kopftuch oder Niqab, die Debatte um sie wird aber permanent geführt. Dabei geht es um die Frage, ob das Tragen des Kopftuchs die niederländische Toleranz untermauert oder ihr widerspricht. Gegnerinnen des Kopftuchs unterstreichen die liberalen niederländischen Werte, dabei ordnen sie jedoch das Prinzip der Toleranz dem Prinzip der Gleichberechtigung der Geschlechter unter.

Befürworterinnen des Kopftuchs folgen einem multikulturellen Ansatz und plädieren für einen toleranten Umgang mit dem Kopftuch, auch wenn sie es überwiegend selbst als Zeichen einer ungleichen Behandlung von Männern und Frauen betrachten. Zudem versuchen sie, die Bedeutung des Kopftuchs auf ein Kleidungsstück zu reduzieren, um es einer politischen Debatte zu entziehen. Viele Musliminnen selbst wiederum betonen die Vereinbarkeit von Kopftüchern und niederländischer Zugehörigkeit und machen auf die Diskriminierung von Kopftuch-Trägerinnen auf dem Arbeitsmarkt aufmerksam.

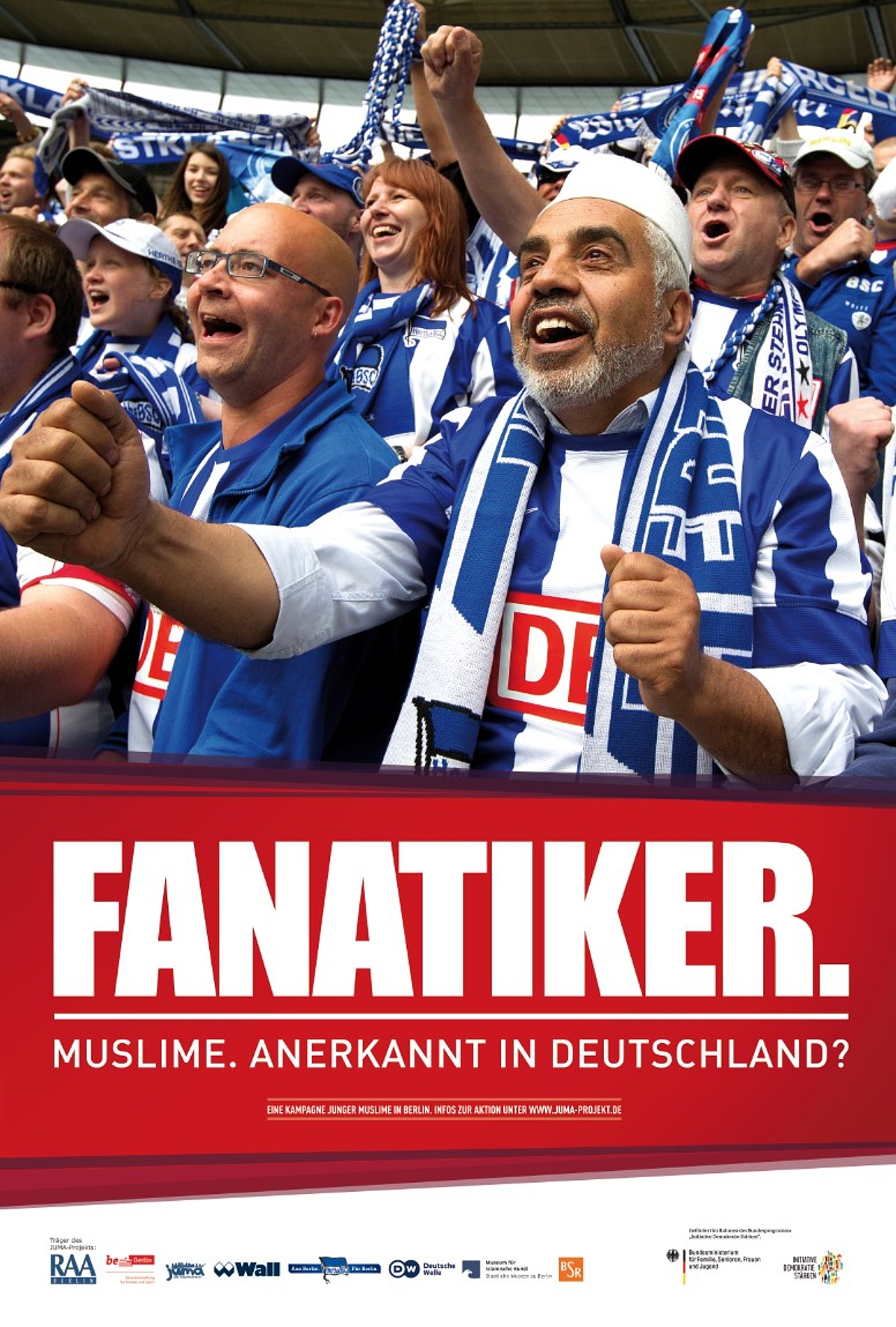

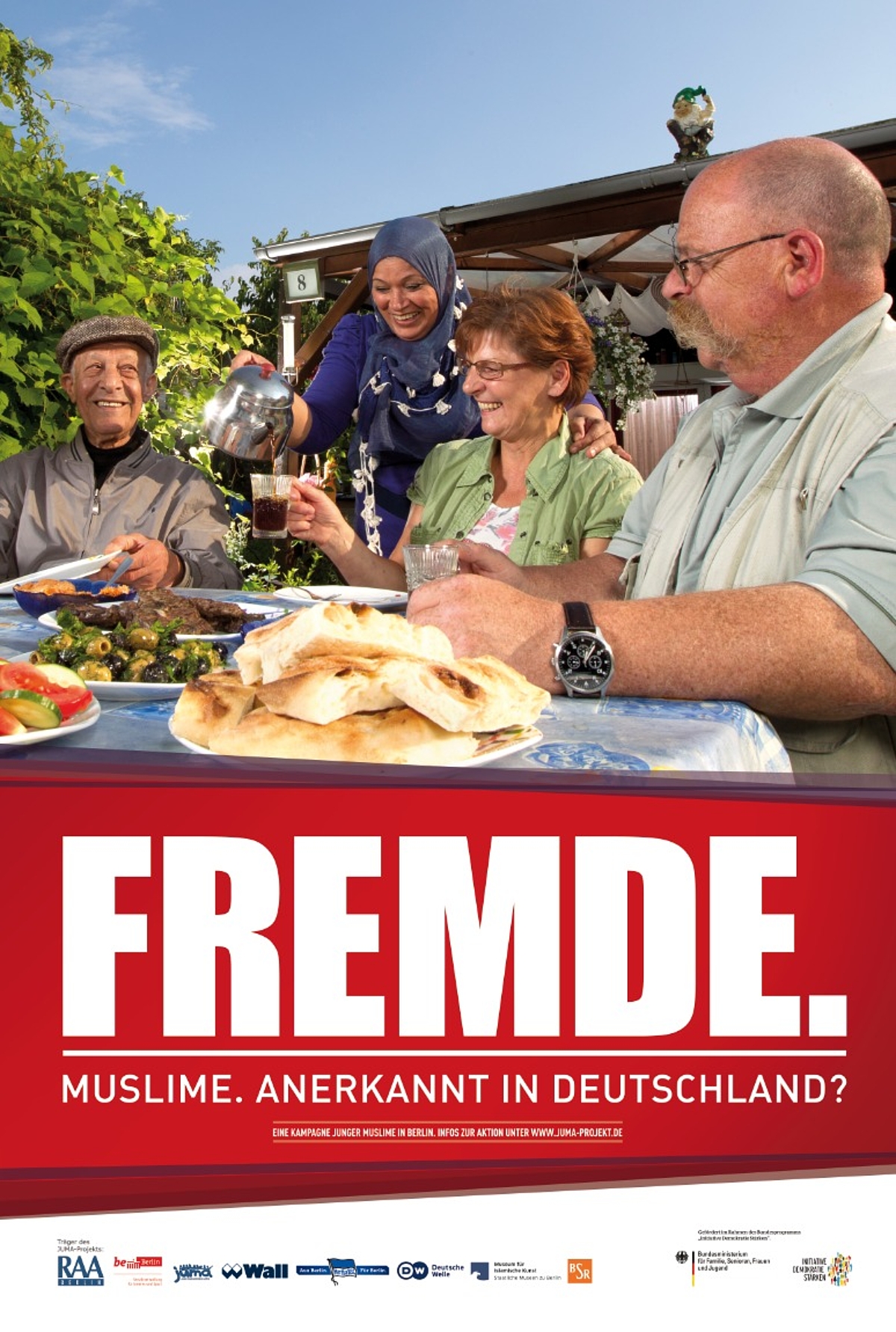

Das nationale Narrativ in Deutschland basiert auf den Vorstellungen, die Bevölkerung sei kulturell homogen, die Geschlechter gleichberechtigt und der Staat neutral gegenüber der Religionsausübung. Hinzu kommt die Idee einer deutschen Leitkultur und ein Konzept von Integration, in dem sich (muslimische) Migranten sozialen Normen, kulturellen Symbolen und Gesetzen anpassen müssen, um Teil der Gesellschaft werden zu können. In diesem Zusammenhang wird das Kopftuch als Bedrohung gesehen, Kopftuch-Gegner unterscheiden zwischen "Deutschen" und "Muslimen".

Wie tolerant ist der Staat?

Beim staatlichen Handeln in Deutschland machen die Wissenschaftlerinnen Widersprüche aus: Einerseits können einzelne Bundesländer Kopftuch tragende Musliminnen von öffentlichen Positionen im Bildungsbereich ausschließen. Auch in anderen Bereichen wird der Ausschluss dieser Frauen aus öffentlichen Institutionen toleriert. Andererseits geht der Staat gegen ihre Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt mit Hilfe des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vor. Dies gilt jedoch nur auf dem privaten Arbeitsmarkt und mit einer Ausnahme für kirchliche Arbeitgeber.

In der deutschen Debatte wird das Kopftuch als Zeichen der Unterdrückung von Musliminnen wahrgenommen und ist Teil einer allgemeinen Diskussion um Islam und Integration. Sie spiegelt die Schwierigkeit wider, zugleich Muslimin und Deutsche sein zu können. Musliminnen setzen dem eine eigene Konstruktion von "Deutschsein" entgegen, die Diversität beinhaltet.

Die Autorinnen stellen heraus, dass Kopftuch tragende Musliminnen in allen untersuchten Ländern als nicht zur Gesellschaft zugehörig wahrgenommen werden. Dennoch versuchen viele Musliminnen, dagegen zu halten und sich als Teil der Gesellschaft zu positionieren, indem sie die engen Definitionen nationaler Zugehörigkeit aufbrechen und neue Verständnisse in sie hineintragen.

Dr. Anna C. Korteweg arbeitet als Soziologin an der Unversity of Toronto, Prof. Dr. Gökce Yurdakul lehrt und forscht im selben Fachbereich an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr gemeinsames Buch "The Headscarf Debates – Conflicts of National Belonging" ist derzeit nur in der englischen Originalversion erhätlich. In Kürze soll es auch auf Deutsch veröffentlicht werden. Es analysiert, wie nationale Narrative in verschiedenen Ländern im Rahmen der Kopftuch-Debatten bestätigt oder erweitert werden.

Von Miriam Ajayi

Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.