Ende November trafen sich Wissenschaftler aus ganz Deutschland in Berlin, um bei der ersten öffentlichen Fachtagung des "Rats für Migration" (RfM) und der Akademie des Jüdischen Museums Grundsätzliches zu diskutieren: Wo steht die Migrations- und Integrationforschung, wo will sie hin? Zwanzig Jahre nach dem Manifest der 60 ging es den Wissenschaftlern vom RfM um Rückblick, Selbstreflexion und Neuausrichtung ihrer täglichen Arbeit.

Kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob die Forschung am Integrationsbegriff festhalten oder sich anderer Konzepte bedienen sollte: Die einen argumentierten, der Begriff konzentriere sich zu stark auf Integration als "Bringschuld" von Einwanderern und ihren Nachkommen. Andere plädierten jedoch dafür, an dem Begriff festzuhalten und ihn inhaltlich mitzugestalten.

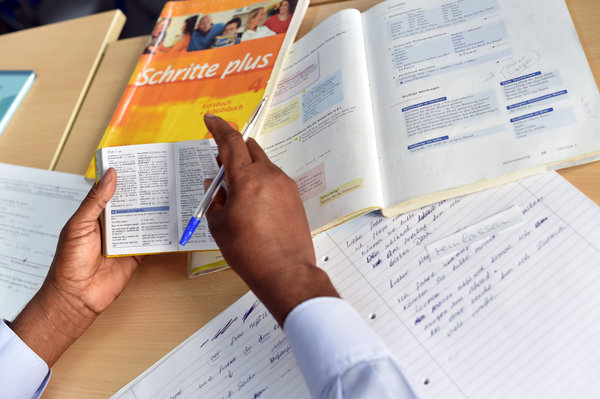

An den Diskussionen nahmen emeritierte Professoren ebenso teil und wie junge Akademiker. Hier traf die "klassische" Migrationsforschung auf die "kritische" und einigte sich auf einige neue Rahmenbedingungen:

Der "postmigrantische" Blick

Eine Vielzahl junger Menschen "mit Migrationshintergrund" in Deutschland hat selbst gar keine Migrationserfahrung. Unter anderem deshalb sei es nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen Naika Foroutan und Sabine Hess notwendig, Integrationspolitik von Migrationsthemen zu entkoppeln. Vielmehr gehe es bei Integration um eine teilhabeorientierte Gesellschaftspolitik, die alle Gruppen in der Bevölkerung fordert. Vor allem der Begriff der "postmigrantischen" Gesellschaft wurde als neuer Ansatz diskutiert.

In Politik und Medien habe sich jedoch ein Integrationsverständnis etabliert, das sich einseitig auf bestimmte Einwanderergruppen konzentriere. Auch die Forschung präge diese Kopplung mit. Sie versuche als Antwort auf öffentliche Debatten, Beweise für die Integration von Migranten zu liefern, indem sie etwa den Bildungserfolg von Kindern aus Einwandererfamilien belegt.

Lange hat sich die Wissenschaft auf Migranten als Objekte der Forschung konzentriert – die Mehrheitsgesellschaft, ihre Angst vor Veränderung und Vorbehalte gegenüber Einwanderern aber blieben unberücksichtigt, wie etwa Klaus J. Bade betonte. Man ging davon aus, dass die Einheimischen sich an die Einwanderer gewöhnen, sobald sich letztere integriert hätten. Rassismus und Diskriminierung würden dann automatisch eingedämmt.

Doch in der Forschung zeigt sich hier ein Paradox: Je weiter Integration messbar voranschreitet, desto schärfer werden Debatten um kulturelle Zugehörigkeiten geführt. Die Abwehr gegenüber "visible Minorities" steige, wie zahlreiche Studienelegten. Besonders Muslime würden als "die Anderen" betrachtet und ausgegrenzt.

Herausforderung Rassismus und Diskriminierung

Gleichzeitig machen Wissenschaftler die Erfahrung, dass die Themen Rassismus und Diskriminierung bei vielen Politikern und in Teilen der Öffentlichkeit auf Desinteresse oder gar Widerstand stoßen. Auf dieses Phänomen müsse Migrationsforschung mutig reagieren. Bei einer Diskussion zur Rolle von Wissenschaft hält RfM-Vorsitzender Werner Schiffauer fest: "Wenn wir zu der Einsicht kommen, dass Rassismus das Thema ist, das in einer postmigrantischen Gesellschaft im Zentrum stehen sollte, müssen wir das klar äußern. Es wäre höchst problematisch, wenn wir das nicht tun, weil das Thema in der deutschen Politik noch nicht ankommt."

"Superdiversity" statt einzelne ethnische Gruppen

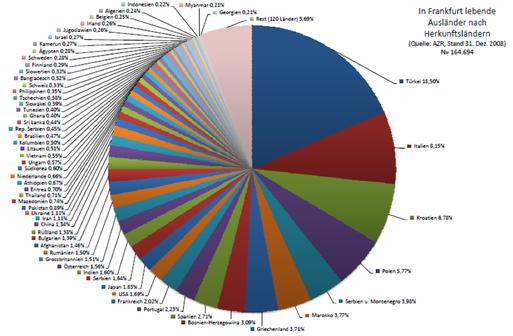

In den ersten Jahren der Bundesrepublik konnten Einwanderer auf wenige Gruppen nach Herkunftsländern kategorisiert werden. Integrationspolitik richtete sich daher, wenn überhaupt, an Türken, Italiener, Portugiesen, etc. Inzwischen leben in Deutschland Menschen aus mehr als 180 Nationalitäten. Diese Vielfalt wird in den kommenden Jahren noch zunehmen.

Hinzu kommt, dass es bereits jetzt kaum noch möglich ist, Menschen nach ihren Herkunftsländern statistisch zu erfassen, da die Zuschreibungen mit jeder Generation komplexer werden. Der in der Integrationsdebatte geführte Gegensatz zwischen "Mehrheit" und "Minderheit" werde damit immer weniger haltbar.

Herkunftsländer in Frankfurt exemplarisch aufgeschlüsselt

Die "postnationale" Gesellschaft

Die Integrationsdebatte konzentriere sich außerdem zu stark auf eine Vorstellung von Migration, bei der Menschen dauerhaft von einem Land in ein anderes wandern. Vernachlässigt aber wird: Die Forschung beobachtet zunehmend eine sogenannte zirkuläre oder Pendelmigration, also regelmäßige Hin- und Herwanderung zwischen (mehreren) Ländern. Ein Integrationsverständnis, das von der Eingliederung von Migranten in eine Aufnahmegesellschaft ausgehe, sei in einer solchen "postnationalen" Perspektive nicht mehr zeitgemäß.

Von Lea Hoffmann